-

-

- 2020-12-31 协会动态

ICOMOS CHINA的2020年

2020年,是ICOMOS CHINA成立以来,第一个没有任何出国记录的年份,却也是我们最深切感觉到全球命运紧紧缠绕的一年。历史、文化和遗产……在2020的集体记忆中,可能注定不是主角。但当我们回顾这一年,发现也正是历史、文化和遗产,让这个充满硬核、坚毅、冷酷的2020,有了彩色和柔软。这一年,我们在山间小道旁,探寻乡村的文化古堡;我们在府学胡同里,思索京城的前世今生;我们在普洱山田间,写下中国的茶林故事;我们在姑苏繁华处,关注古迹的永续长存;我们在松阳巷道上,呼吸老街的人间烟火;我们在昆明湖岸边,畅谈文化的共享共生;我们在青春的云端,发现传统的永不退场;我们在古老书卷中,传递智慧的历久弥新。2020,我们的脚步,从未停驻。关键词中的2020★协会被评为4A级全国性社会团体★协会获文化和旅游部“脱贫攻坚工作”表彰★协会有1516名个人会员,其中286名国际会员,219家团体会员。★2020年文物保护工程专业人员资格考试,报考人次11842人,报考科次37966科。★微信公众号的总用户量已经达到15471人,文章发布共363篇。★协会组织文物保护工程专业人员学习资料编写,最终成稿11册,共计330余万字。一、培育世界遗产(一)普洱景迈山古茶林文化景观10月,协会联合主编的《茶文化景观研究保护与可持续发展国际研讨会论文集》(中英文)正式出版。这套论文集是全球第一套以“茶文化景观”为主题的出版物,为推动景迈申遗和茶文化景观遗产的研究保护提供了重要的学术支撑。(二)北京中轴线12月9日-11日,协会与北京市文物局共同主办的2020年北京中轴线保护国际学术研讨会以视频会的形式召开。宋新潮理事长出席会议并致辞。会议为下一步中轴线申遗的研究、工作推进和保护策略的制定提供了具有启发性、操作性和方向性的参考和指导。(三)万里茶道12月11日,协会支持的“万里茶道联合申遗城市联席会议暨万里茶道八省(区)文物局长申遗工作座谈会”在武汉召开。国家文物局副局长胡冰参加会议并讲话。(四)济南泉城文化景观9月9日-11日,协会与济南市人民政府主办的“2020中国古迹遗址保护协会暨济南泉·城文化景观学术研讨会”在济南召开,讨论文化景观的保护与可持续发展。协会文化景观专委会的筹备会议在此期间成功举办。(五)其他预备项目协会承担世界遗产申报项目审核、预备项目培育及预备名单更新工作,开展冈仁波齐神山及圣湖文化景观申遗专题研究、二里头遗址申报世界遗产策略研究,并在晋城古堡、白鹤梁等预备项目申遗工作中也提供了相关咨询。二、担当国际责任(一)大会——参加ICOMOS线上全球大会,姜波当选副主席受新冠疫情影响,原定于2020年10月在澳大利亚悉尼召开的第20届ICOMOS全球大会,最终于12月3日、7日和16日以线上会议的形式召开。20名中国ICOMOS投票代表履行了投票权。因过去三年担任执委的出色履职,以及周密的竞选策略,协会副理事长姜波成功当选ICOMOS副主席。除取得了积极的参会成果和竞选成功外,协会也以本次竞选活动为契机,积极扩展了与国际总部、其他国家委员会和国际专委会的交流,为日后开拓联合国际学术活动奠定了基础。(二)研究——ICOMOS茶文化景观等主题研究协会承担的ICOMOS茶文化景观主题研究中国章节已完成。项目作为茶文化景观国际基础信息的一次全面收集和整理,为茶文化景观遗产的申遗、研究和保护发展奠定了基础。中国也通过这一研究更清晰的理清思路,作为茶文化大国,为未来相关遗产的保护管理指明了研究方向。协会参与的“文化与自然融合联合实践计划”项目已基本完成;ICOMOS遗产重建主题研究最终选定泰顺廊桥项目列入全球报告。(三)筹备——2021第28届国际文化遗产记录科学委员会全球双年会筹备2021年8月,协会联合主办的ICOMOS国际文化遗产记录专委会第28届双年会将于北京召开。本届会议涵盖文化遗产信息化、遗产大数据管理、遗产展示与传播、创新与利用、遗产保护公众参与等多个分主题。这将是CIPA首次在中国大陆的双年会。(四)专家——推荐专家参与ICOMOS国际事务协会积极承担ICOMOS国家委员会义务,推荐我国专家参与亚洲邻国世界文化遗产申报项目评估工作。2020年为总部提出的印度和日本申报项目推荐了4位书面评估专家和2位现场评估专家,共6位。协会积极推荐和协助中国专家参与国际专委会活动,目前29个国际专委会中,有7位中国专家分别在历史城镇与村落、文化景观、乡土建筑、阐释展示、文化旅游、遗产记录、共享遗产等科学委员会中担任领导职务,中国专家参与国际ICOMOS活动人数不断增多,影响力不断提升。(五)青年——参与国际ICOMOS青年工作组(EPWG)工作协会持续参与EPWG工作例会及真实性之旅(Journey to Authenticity)学术研讨会;积极参与亚太小组活动,了解亚洲他国青年学者工作组情况,筹备组建中国青年工作组。三、沟通专业内外(一)文化共享——“4·18”国际古迹遗址日系列活动2020年国际古迹遗址日的主题为“共享遗产、共享文化、共享责任”,围绕这一主题,协会在颐和园举办了以“共同守护、共享未来:中国世界文化遗产的培育与传播”为题的特别分享活动。国家文物局局长刘玉珠、协会理事长宋新潮、副理事长王旭东、吕舟、舒晓峰、姜波和颐和园园长杨华等人参加了活动。活动由协会秘书长闫亚林主持,采取线上直播的形式,向公众展示了四项预备名单项目(北京中轴线、景迈山茶林文化景观、江南水乡古镇、西夏陵),累计有约10万人在线观看,36853人参与互动。同时,十余家会员单位在不同的城市举行了形式多样的4·18活动。(二)乡村振兴——第二届乡村遗产酒店示范项目受国家文物局委托,协会开展第二届乡村遗产酒店示范项目推介。受疫情影响,项目历时一年,经过初评、现场复核、终审等环节,从11个入围项目中最终推荐云南大理喜林苑·杨卓然院、浙江衢州村上酒舍、福建青普文化行馆·南靖土楼、江西婺源水岸边民宿、安徽金寨八湾堂民宿共五家示范项目。11月20日,由协会主办,协会历史村镇专业委员会、北京清华同衡规划设计研究院、大地风景文旅集团、执惠集团承办的“第二届乡村遗产酒店示范项目发布会暨中国乡村遗产复兴发展论坛”在北京首钢园顺利召开。协会领导、国家文物局领导、知名专家学者、乡村遗产酒店示范项目代表、地方政府代表等150位参与者出席,宋新潮理事长参加活动并致辞。(三)知识汇聚——与“知网”合作推动学术建设协会与中国知网签订战略协议,共同建立中国重要会议论文数据库(CPCD)-中国古迹遗址保护协会会议论文专属数据库,更好的为广大会员提供专业服务,并扩大协会承办会议及协会自身的学术影响力。四、践行行业使命(一)助力行业管理受国家文物局的委托,协会开展文保工程单位资质和个人资格评审工作,完成了文物保护工程单位资质线上评审、现场复核,个人资格考试和评定,学习资料编写,组织文物保护规划等项目评审。(二)促进能力建设10月25日-31日,协会协办由上海市、江苏省、浙江省、安徽省文物局主办、苏州市文物局承办的“2020年长三角区域文物保护工程资质单位培训班”。授课内容主要涵盖文物保护工程管理体系、资质与资格管理、价值评估、勘察设计、保护规划编制、工程施工管理、工程监理等方面。学员主要为三省一市的文物保护工程资质单位的相关从业人员。培训班通过主题演讲、专业授课、工程实地考察、分组专题讨论等形式完成了知识和理念的传授,促进了学术与经验的交流,取得了良好的效果。宋新潮理事长为培训学员讲授第一课。(三)加强石窟保护11月23日,由协会石窟专业委员会主办,龙门石窟研究院承办的“2020中国古迹遗址保护协会石窟专业委员会年会”在河南洛阳召开。会议主题为学习贯彻习近平总书记关于文物工作的系列重要指示精神和国务院办公厅印发的《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》及“全国石窟寺保护与考古工作座谈会”精神。协会副理事长、中国文化遗产研究院院长柴晓明传达了孙春兰副总理在“全国石窟寺保护与考古工作座谈会”上的讲话精神,充分肯定了石窟专委会在协会中发挥的重要作用。(四)关注历史村镇11月1日,由协会历史村镇专业委员会主办,松阳县人民政府、清华同衡规划设计研究院、清控遗产DIBO联盟承办的中国古迹遗址保护协会历史城镇村专业委员会2020年学术会议暨历史环境保护活化松阳研讨会在浙江省丽水市松阳县文里|松阳三庙文化交流中心举办。共计200余人参与了此次盛会,宋新潮理事长发来贺信。专家学者和一线工作者进行了案例分享、经验介绍和问题分析。(五)研讨防灾减灾防灾减灾专委会启动编制《文化遗产防灾减灾概论》培训教材。部分委员参与了福建省、山西省不可移动文物防灾减灾相关信息的调研,并积极参与文化遗产防灾减灾相关标准的编制工作。举办了2020文化遗产保护专题学术系列讲座,为推动国家重视文化遗产防灾减灾工作积极献言献策。(六)行走文化线路文化线路遗产保护研究专业委员会完成了更名及相关组织构架及会员注册,动员业内人员申请入会,举办和推动万里茶道自驾游赛事、南亚廊道考古调查等活动,并出版了《甘川文化廊道考察图录》,在推动我国线性文化遗产的科学保护与合理利用方面取得了卓有成效的成果。(七)协力遗产管理文化遗产管理研究专委会创立官方微信平台公众服务号,总结发布“文化遗产保护管理”专题系列文章;参与世界遗产大会遗产地管理者论坛策划工作,起草概念文件和组织方案;为文物保护工程专业人员相关数据分析提供技术支持;配合世界遗产第三轮定期报告,系统翻译培训材料。(八)推荐优秀项目受国家文物局委托,协会开展2020年度优秀古迹遗址保护项目宣传推介。本届活动于2019年9月正式启动,受疫情影响,历时一年,通过初审、现场复核等工作阶段,于2020年12月在北京召开终审会。经过听取汇报、集中评议、实名投票等环节,从15个入围项目中最终推荐出了年度优秀项目,待正式公布。(九)探索展示利用协会发挥专业优势,配合长城国家文化公园建设和北京市中轴线保护与申遗总体工作,为山海关、北京天桥历史街区研提遗产地价值特征及保护发展总体定位与策略;为老牌世界文化遗产清东陵、西陵皇家陵寝开展公众开放和展示利用的策略研究。2021年,协会将有更丰富的活动,更优质的服务,更广阔的视野,更好看的网站。我们也致力于发现和推广更年轻的人才,更多元的遗产,更先进的理念,更优秀的实践。2021,我们不见不散!

-

-

-

- 2020-12-29 协会动态

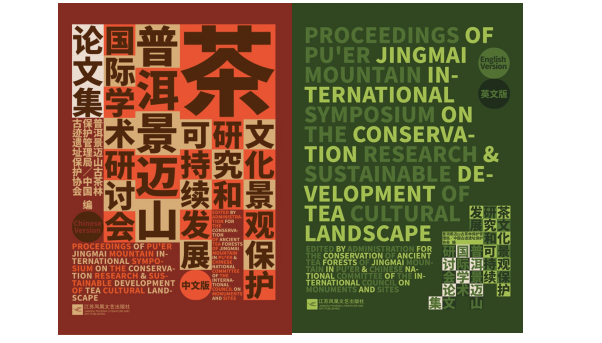

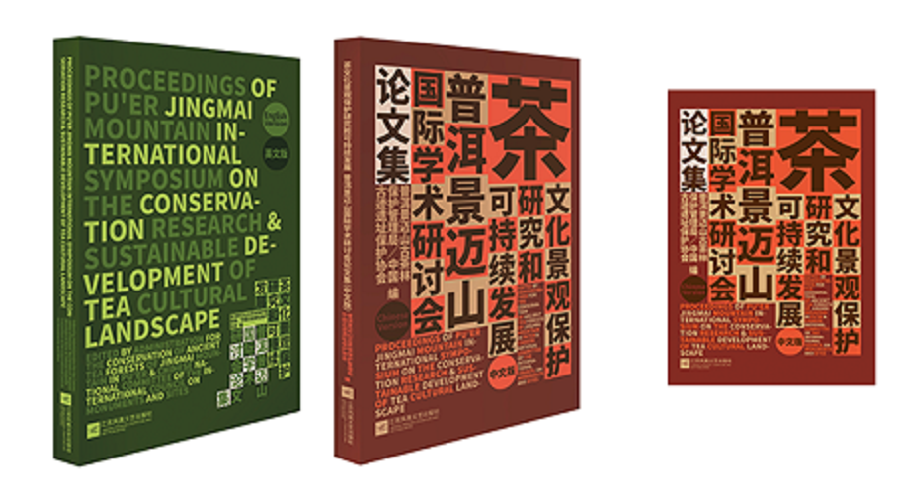

《茶文化景观研究保护与可持续发展国际研讨会论文集》出版

中国古迹遗址保护协会、国际博物馆杂志联合推介《茶文化景观研究保护与可持续发展国际研讨会论文集》由普洱景迈山古茶林保护管理局与中国古迹遗址保护协会共同主编的《茶文化景观研究保护与可持续发展国际研讨会论文集》已于近日出版。本书分为中文版和英文版两册,收录了2019年10月在景迈山召开的国际研讨会上中外专家的会议论文19篇以及国家文物局刘玉珠局长的致辞。ICOMOS CHINA理事长宋新潮为本书撰写了序言。这套中英双语共约35万字的论文集,是全球第一套以“茶文化景观”为主题的出版物。序/宋新潮茶、葡萄酒和咖啡,是当今世界最受欢迎的三大饮品。它们都有着传奇的发展历程,蕴含了丰富的文化内涵,也以各自独特的品质,在漫长的历史过程中,潜移默化又无比深刻地影响了人类的物质和精神生活,在地球表面留下了千姿百态的壮丽景观。我们称之为一种文化景观。在世界遗产领域,文化景观是一个相对年轻的概念。1992 年,联合国教科文组织正式将“文化景观”类型纳入世界遗产范畴,成为世界文化遗产研究和保护者瞩目的新热点。其中,农业遗产作为人与自然的共同作品,是典型的有机演进型活态文化景观,对它的价值研究、认定和保护推动了全人类对生存环境可持续发展的整体思考。1999 年,法国圣艾米伦葡萄园列入《世界遗产名录》,成为世界遗产中第一处葡萄园文化景观。2001 年,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)编制出版了《〈世界遗产公约〉框架下的葡萄园文化景观主题研究》,为葡萄园作为文化景观遗产的认知和评价提供了更有针对性的研究依据,以此主题研究为基础,至今已有 20 处葡萄酒相关文化景观列入《世界遗产名录》。另外,拥有“世界遗产”称号的咖啡种植园文化景观也有多处。遗憾的是,由于对茶文化景观的研究起步较晚,《世界遗产名录》至今没有列入茶相关的代表项目。景迈山古茶林文化景观是目前全球唯一茶相关的世界遗产预备项目,因此它的申遗进展也备受关注。国际古迹遗址理事会近年来一直在开展亚洲茶文化景观主题研究,中国专家参与编写的中国部分是其中的重头戏,而景迈山古茶林文化景观则是这出大戏中的主角。世界遗产经常被看作是一种顶级荣誉,在中国积极参与世界遗产申报、保护管理的三十余年间,我们意识到世界遗产同时是一套整合不同领域专业知识的工具和方法,帮助我们重新认识身边休戚与共的遗产,更科学地评估其超越时空界限的文化多样性和普世价值,使其得到更有效的传承与保护,持续为社会发展和公共福祉发挥作用。而今,世界遗产文化景观概念同样为我们搭建了一个跨学科合作的平台,我们得以在这个平台上对茶文化遗产展开全面深入的研究和认知。茶文化景观如此丰富地涵盖了文化、农业、生态、环境、历史、地理、政治、经济等领域,跨越了人类学、建筑学、景观学、文学艺术、宗教哲学、栽培与加工技术等学术主题,也为我们留下了形式多样的物质和非物质文化遗产。如同“一花一世界”,这片小小的茶叶背后,我们得以窥见一部异彩纷呈的全球史。因此,在国家文物局的提议与支持下,由云南省文化和旅游厅、普洱市人民政府、中国古迹遗址保护协会共同主办,澜沧县人民政府、普洱景迈山古茶林保护管理局、普洱市文化和旅游局承办,于 2019 年 10 月 24 日在普洱景迈山茶林文化景观所在地 — 澜沧拉祜族自治县惠民镇举办了“茶文化景观保护研究与可持续发展国际研讨会”。来自 9 个国家的二十余位专家参会并做了精彩的发言,围绕“茶文化景观”这一主题进行了深入的交流。本书较完整地收录了发言专家的论文。本次会议是全球首次以“茶文化景观”为主题的国际研讨会,会场选在中国云南景迈山也是经过深思熟虑的。景迈山所在的中国西南山地具有丰富的生物多样性,也是学界公认的世界野生山茶属植物的分布和起源中心。因地处边境,多民族聚居,景迈山所在地区也同样具有丰富的文化多样性。世居景迈山的布朗族和傣族利用适宜大叶种茶树生长的优越自然地理环境,经千年传承与发展,保存了真实、完整的典型“林下茶”这一中国传统茶种植系统,成为人类古老的茶种植历史早期阶段实践的活态见证。茶业结合当地世居民族的宗教信仰、生产生活和民族文化,形成了自身体系完整并具有鲜明民族特色的茶文化景观。景迈山古茶林是中国丰富多元的茶文化遗产的代表性构成,也是世界茶文化景观的杰出范例。本次会议有幸邀请到了全球范围研究这一领域的专家,向我们介绍和展示了世界尤其亚洲多个国家和中国不同区域多姿多彩的茶文化景观,更有专家从生物、农业、世界遗产、展示利用等多个角度对茶文化景观的保护和可持续发展给出了极具启发性的洞见。专家精彩的发言让与会者强烈地感受到在茶文化景观研究中开展世界各国、相关学科之间交流合作的必要性,也看到此次研讨会将是一个成功的开端,开启国际跨学科交流合作的诸多可能。中国是茶的故乡,中国人与茶相伴而生,相互塑造。茶与中国美食完美搭配,也与中国人的精神审美密不可分。茶香含蓄隽永,醇和中孕育变化,逾千年见证风尚流转,承载中国式的生活艺术和生命智慧。我们想不出任何产品可以比茶更全面而充分地展现中国文化的气质,可以像茶一样成为中国文化最具亲和力和影响力的传播者。1300 年前一部陆羽《茶经》描绘了当时中国茶人的经验,讲述了茶与人、茶与土地的关系,呈现了中国地理的多样与茶文化的和谐。同样,今天世界各地的人们不断赋予茶更多的情感和独特的文化内涵,创造了更丰富多彩的文化景观。茶文化景观为我们提供了一个可感知的空间,以全球视野看待人与自然的关系,理解文化的生长与传播。遗产保护理论研究与实践的发展给予我们更强大的研究和管理工具,茶带给人们的美好,需要我们共同珍爱和传承。——序 / 宋新潮Part.01 主旨报告《全球框架下的亚洲茶文化景观的文化和遗产价值:联合国教科文组织和其他机构的国际公约》(西班牙)莫妮卡·卢恩戈全球茶产区主要集中在亚洲地区,不同种类的茶在其种植区域形成各具特色的文化景观。地理区位、自然环境、气候条件、栽培以及品饮方式赋予了茶叶不同的味道;相应的景观能够反映出当地茶种植的历史以及种茶人的生活方式、文化传统和宗教信仰,同时也和经济、贸易及文化交流密切相关。2017年国际古迹遗址理事会(ICOMOS)组织开展茶文化景观主题研究,涉及中国、日本、韩国、缅甸、斯里兰卡、印度、越南等国,旨在为相关遗产申报提供对比研究的框架。传统知识体系、世居者及当地社区、生物和文化多样性是茶文化景观的重要组成部分,因此与非物质文化遗产、生物多样性、农业文化遗产相关的国际公约和文件也可以为遗产价值研究提供参考。孟加拉茶园景观《中国茶文化景观概论》刘洋、 邹怡情茶组植物栽培起源于中国,悠久的种植历史和广阔的茶产区为中国茶文化景观的地域性和多样性提供了物质基础。当贡茶、茶法茶税、茶马互市成为国家制度,并因不同阶层、僧俗社会对茶制作技艺、品饮文化的推陈出新,赋予中国茶文化丰富的内涵,并随着茶贸易线路传播全球、影响世界,成为中国文化符号之一。中国茶文化景观作为茶文化载体,其文化景观特征既反映了茶组植物对自然环境条件的要求,也反映了种茶、制茶、售茶、饮茶环节不同人群对茶文化景观的影响,文化景观构成要素类型多样。目前中国各茶产区都有延续传承至今的代表性遗产地,物质和非物质遗产都有相应的保护制度。中国重要茶产地和茶文化景观分布图《普洱景迈山茶林文化景观的遗产价值认知》陈耀华文章分析了形成普洱景迈山古茶林文化景观的地理区位、气象气候、土壤、水文、民族、社会—文化系统等不同尺度的自然背景和文化背景,介绍了构成该文化景观的 5 片古茶林、9 个传统村落以及 3 片分隔防护林这三大遗产要素及其特征,阐述了该文化景观可能符合的世界遗产标准,并进一步与主题相似的世界遗产、世界和中国著名茶园以及云南代表性古茶园进行了比较,最后结合其完整性和真实性陈述,探讨了普洱景迈山古茶林文化景观的突出普遍价值。景迈大寨大坪掌古茶林Part.02 专家论文《将可持续发展愿景纳入〈世界遗产公约〉进程的政策》与“普洱景迈山茶文化景观”申遗的融合(斯里兰卡)加米尼·维杰苏里关于遗产领域可持续发展的讨论虽始于1990 年代初,但这一主题直至进入世界遗产范畴方才产生持续的影响。2015 年,《世界遗产公约》缔约国大会通过了《将可持续发展愿景纳入〈世界遗产公约〉进程的政策》。这一决定与两个关键时刻不谋而合,在遗产领域,出现了“从保护遗产向同时寻求遗产和全社会福祉”的范式转变,自此将人民(也即可持续发展)置于遗产语境的核心。在全球层面,通过了联合国《改变我们的世界:2030年可持续发展议程》及其新的可持续发展目标。世界遗产委员会认识到了可持续发展原则的重要性,并将这一愿景纳入 2019 年版的《操作指南》,使可持续发展成为一项具有强制性的要求。文章强调《政策》的关键特征,并鼓励缔约国中国在景迈山茶文化景观申报世界文化遗产的过程中纳入可持续发展的原则。斯里兰卡帕拉巴达拉的小型茶园《茶类农业文化遗产的保护与发展研究》马楠 闵庆文无论就农业层面还是文化层面而言,茶叶在世界范围内都具有重要价值。茶类农业文化遗产兼具自然遗产、文化遗产及文化景观综合价值,是重要的农业文化遗产类型。文章统计了当前全球重要农业文化遗产系统中茶类农业文化遗产系统的数量,分析其所具备的全球重要农业文化遗产特征价值,证实了茶类农业文化遗产的重要性。基于此类别遗产的相关特征,对其可持续保护与开发提出策略建议,以期为茶类农业文化遗产这一类重要的农业文化遗产系统的保护与发展提供建议参考。“茶—林”复合系统《世界乡村景观:茶园的代表性》(澳大利亚)简·列侬列入《世界遗产名录》的世界乡村景观并不代表包括了所有主要农业作物。自1992年体现农业、园艺和畜牧活动的文化景观被列为单独的遗产类型以来,乡村景观列入《世界遗产名录》的数量不断增加。一千多年以来,中国西南地区云南省的景迈山古茶林文化景观一直在为当地居民提供茶叶。作为传播茶树品种的重要地区,景迈山古茶林文化景观值得申报世界遗产,同时也体现了国际古迹遗址理事会—国际景观建筑师联盟(ICOMOS—IFLA)为保护世界乡村景观遗产价值所制定的准则。塔斯马尼亚布尔哥登庄园由罪犯打造的景观《通过茶文化景观促进亚洲跨国和平与保护》(印度)索纳利·高希印度是产茶大国,除了众所周知的阿萨姆茶和大吉岭茶,也种植其他多种茶树。印度的“茶族”在被改造成茶园的土地上劳作,逐渐形成独具特色的部族文化,并将人、自然、文化三者紧密联系在一起。这些茶园景观具有高度的生物多样性,常常成为野生动物迁徙或觅食的通道,但同时茶园景观也对生物多样性产生了不利影响。因此,茶文化景观的可持续管理和保护十分必要。而将茶文化景观进行申报并列入《世界遗产名录》可以更好地向世界展示人、自然和文化的和谐相处。阿萨姆茶园《澜沧景迈山与勐海巴达山垂直植被带谱及野生茶组(Sect.Thea )植物比较》闻丞、邹怡情、顾燚芸、龙云海、周天宏云南普洱澜沧景迈山和西双版纳勐海巴达山地理位置相近,均为知名古茶园所在地,但两者海拔跨度不同,导致原生垂直植被带存在差异。由于地势较为平缓,景迈山茶园覆盖适宜野生茶组植物生长的整个海拔段,茶园与现存天然林呈马赛克状镶嵌分布格局;巴达山茶园则在高大山体中上部呈带状分布,与海拔更高处的山顶天然林形成带谱状分布格局。文章指出海拔和地形是景迈山和巴达山垂直植被带谱和野生茶组植物存在状态的决定因素。野生茶组植物的保护对茶文化景观的可持续性具有重要意义。景迈山古茶林中具有野生茶组植物特征的植株(雌蕊花柱 4 裂)常见栽培型植株(雌蕊花柱 3 裂)《宇治茶文化景观及其可持续发展》(日本)清水重敦宇治茶是日本茶的代表,是日本各种茶叶的起源,在宇治茶产区诞生了日本三种重要的绿茶品种:抹茶(粉末茶)、煎茶(冲泡茶)和玉露(高品质冲泡茶)。文章通过对宇治茶的发展历史和茶园的介绍,旨在分析宇治茶文化景观及其可持续发展面临的机遇和挑战。和束町茶园景观与京都农林水利部申遗负责人《龙井、武夷山和安化茶园的景观特征及成因分析》王超一龙井、武夷山和安化茶园在中国的众多茶产地中具有独特的代表性。文章首先简要介绍龙井、武夷山和安化茶园,探究当地人如何与山地自然环境长期互动,形成稳定的茶园生态系统和可持续产业模式;其次在三个茶产地之间进行对比,从地理位置与气候、茶园早期发展模式、茶类与生产组织、集散与贸易等方面,平行比较龙井、武夷山和安化茶园的发展路径及景观特征成因。武夷山风景名胜区内的石梯茶园《茶文化景观散论》沈冬梅茶文化景观有着历史发展的过程,从自然到人文,不同历史时期、不同地区乃至亚洲不同国度,发展出领域与重点不同的茶文化景观。考古发现新石器时代茶进入人类发现利用的范围,从采摘野生茶到种植加工,从自用到商贸,与之相关的景观文化现象相继出现,诸如各地、各民族最早发现利用茶的茶祖文化,林下植茶的自然地理景观文化,建筑、礼仪等人文景观文化,等等。日本茶道是在全世界有着重大影响的人文景观文化。晴隆茶籽化石云南西双版纳寺院贝叶经上记载着茶的来由《韩国花开谷的茶景观》(韩国)柳济宪、桓吉植、郑在勋花开谷是韩国著名的茶产区,包括花开镇在内的河东郡一直都是韩国茶文化的中心,也被视作茶叶种植的故乡。花开谷的居民至今仍然保持着传统的茶叶制作流程和体系。城市化为花开镇带来了急剧的社会变化,人口老龄化和劳动力缩减等因素导致了茶地面积减少和茶叶产量下降。2012年,河东郡政府与个人和家庭茶叶生产者签订了保护农业文化遗产的合作协议,制定了保护具有农业文化遗产价值的茶景观的行动计划。2015 年,花开镇的传统茶树种植业被列为韩国重要农业文化遗产(KIAHS)。2017 年,这一传统茶树种植业以“花开传统河东茶农业系统”的名称被列为全球重要农业文化遗产。山坡上的传统茶地《缅甸的茶文化景观》(缅甸)苏苏、亨推、卡拉雅璐、赫拉赫拉泰缅甸茶文化景观历史悠久,可追溯至骠国和蒲甘王朝时期。根据一位日本学者的研究,野生古茶树仅在缅甸和中国的西藏与云南地区有所发现。直到今天,品饮绿茶和食用、献祭发酵茶叶依然是缅甸社会和祭祀文化的重要组成部分。缅甸茶园大多分布在海拔 4000—6500 英尺的区域。北部克钦邦的地方茶种栽培历史悠久,可以追溯至哀牢时期。在进行全面彻底的研究后,作为国家遗产保护的茶文化景观也将申报世界遗产。用发酵茶叶制成的腌茶《泰国的农业景观:从多元到统一》(泰国)哈塔雅·斯瑞帕塔纳琨文章旨在研究泰国的农业景观,它被视为人类文化与自然多样性的联系。其中也涉及茶景观,但非常有限,因为目前相关的信息和研究都比较匮乏,且茶树在泰国也一直不是主要经济作物,这些情况直至近几年才有所改变。本文先对泰国地理和自然特征的背景情况进行概述,展现一个自然景观的全景;随后介绍泰国的文化背景,包括民族构成、语言、美食、建筑、服装和传统等;探讨各个地区的农业景观以及泰国的茶景观和茶文化;文章的最后分享了泰国农业景观遗产面临的挑战。泰国中部平原典型的稻田景观《茶叶的故事、遗产的宝库以及部族》(印度)安贾莉·提奇阿萨姆是世界上最大的茶叶种植区,这里的茶叶产量占全球13%,有组织的茶业已有 200 年历史。几个世纪以来,阿萨姆地区的世居部族一直在种植和消费茶叶,除他们之外,这里还有另一支茶业劳工队伍,由大约 100 个部族和社群组成,是 19 世纪作为契约劳工从印度中部过来的移民。阿萨姆的茶族喜欢被叫作“Adivasi”,他们帮助茶业发展和扩张,同时也保存了祖先的文化遗产。茶业的发展也衍生出建筑遗产。文章着重探讨文化的连续性,以及各种文化是如何在茶业中延续保存的。阿萨姆茶园中的茶农圣树和祖先崇拜《从传统茶业到现代茶业——浮梁昌北茶业遗存和湄潭国家茶场旧址》孙华、郑启尉、蔡诗宇中国茶业经历了四个发展阶段,其中最后一个阶段即近代茶业遗产过去关注还不够。江西浮梁昌北茶业遗存完好地保存了清代中晚期和民国时期的茶山茶场、茶村茶号、专业茶道等茶业遗产,包括了遗址、建筑、遗产线路、文化景观等多种遗产类型,是那一时期“万里茶道”重要的起点茶区之一。贵州湄潭国家茶场旧址则完好地保留了民国晚期至 1990 年代前的“中央农业实验所湄潭茶场”(简称“民国中央实验茶场”)的场部、茶山茶园、茶叶加工厂、种子茶园和茶叶研究所等旧址,是中国从传统茶业转向现代茶业发展历史的实物见证。浮梁昌北茶业遗存和湄潭国家茶场旧址,可以作为我国近代茶业发展的物质文化史的代表。浮梁昌北“茶宝山茶道”:茶宝村至王家村路段(左)浮梁昌北“茶宝山茶道”:溪村至上坑村路段(右)《澜沧县景迈山古茶林文化景观可持续发展浅析》王建荣文化景观是人类文化与自然环境高度融合的景观综合体,具有生态、经济、文化、历史等属性。文章从世界文化景观遗产入手,介绍了正在申报中的普洱景迈山古茶林文化景观,对其现状、规划和可持续发展进行了分析。通过综合分析,提出了我国文化景观申遗和保护的建议。景迈山茶林文化景观《有机演进的持续性文化景观保护策略——以与南安普洱景迈山古茶林文化景观为例》邹怡情2012年云南普洱景迈山古茶林成功进入《中国世界文化遗产预备名单》,中国作为茶文化起源的国家,茶文化景观遗产申报对中国传统文化和生态智慧的弘扬、推广具有重要意义。基于景迈山古茶林保护管理实践,文章对具有“活态遗产”特征的有机演进的持续性文化景观遗产保护利用进行研究,根据“以人为中心”的活态遗产保护策略制定遗产构成要素古茶林、传统村落保护措施。景迈山古茶林《景迈山的乡土文化梳理和展陈利用》左靖文章回顾了景迈山艺术乡建项目各个阶段的主要工作方法、工作内容和策展思路,希望通过以展陈为中心的各项工作创造更好的内外部条件,促进村民参与和管理所居地方的公共事务,甚至主导以后的保护与发展方向,为激发新的公共空间、文化和产品的生产提供来自自身的思考和行动。景迈大寨村民的合影2020年新冠疫情全球性的爆发,迫使我们正视人类生存环境的脆弱和现代人类中心主义资源攫取方式的危险,传统生产景观中蕴含的多物种和谐共生的生态智慧及其展现的勃勃生机,不仅是值得珍视的遗产,更是为未来发展提供可能性的源泉。茶,像地球古老物种中一位优雅的信使,带给人类身心的愉悦。茶文化景观以开放自由的姿态向我们展现人与自然积极共生的现实图景。景迈茶林申遗是中国首次系统地从文化景观的角度保护和发展一处古老的茶产地。景迈会议汇聚了全球范围内相关的专家,从不同的文化背景和专业角度就茶文化景观保护与发展探讨和交流,开启国际跨学科交流合作的诸多可能。景迈会议论文集也成为全球第一套以“茶文化景观”为主题的学术出版物。今后,ICOMOS CHINA也将继续发挥专业优势,推动茶文化景观遗产的研究、保护和可持续发展。

-

-

- 2020-12-18 资质资格

文物保护工程专业人员资格考试疫情防控温馨提示

各位考生:12月26-27日在西安及江苏(南京、苏州、徐州)举办文物保护工程专业人员资格考试。为确保考试顺利进行,特向广大考生提示如下:考生有下列情形的,请务必咨询考试当地的疾病预防控制中心,确认最新防疫政策,依照各地要求确定是否能够参加考试:考前21天内有出境史的;考前14天内有国内疫情高风险地区旅居史的或健康码为红码的;考前14天内有国内疫情中风险地区旅居史的或健康码为黄码的考生。特此提示。咨询电话西安考试中心:029-85456551江苏考试中心:025-83236089025-83236102……

-

-

-

- 2020-12-17 国际之声

国际古迹遗址理事会2020年度全球大会闭幕

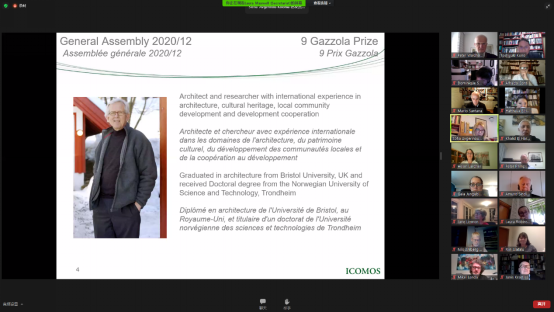

2020年12月16日,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)全球大会举行第三次线上会议。会议听取并通过了ICOMOS选举委员会有关2020年度执委会选举结果的报告,经过补选,确认土耳其代表泽奈普·古勒·乌娜尔成为第5名副主席。16日大会现场会议同时听取了ICOMOS决议委员会有关2020年通过决议的结果报告。本次全球大会共通过了十六项决议,涵盖理事会规章制度、遗产地相关议题、其他遗产议题以及ICOMOS组织架构等四个方面,通过的决议结果如下所示:★ ICOMOS 2019年度财务报表以及免除理事会和司库的责任的有关报告★ ICOMOS 2021-2021年度的整体项目和预算准则★ ICOMOS 2021年度预算执行许可★ ICOMOS 2021年度全球大会资格委员会任命★ 有关多语言环境作为文化多样性组成要素的工作报告★ ICOMOS道德准则修订报告★ ICOMOS三年科研计划回顾★ 有关希腊塞萨洛尼基古城维尼泽洛斯地铁站古迹原址保护的工作报告★ 文化遗产与气候危机工作报告★ 政治冲突和社会动荡情况下的遗产地保护工作报告★ 建成遗产、景观以及文化遗产防火工作报告★ 欧洲质量准则★ 以人为中心的文化遗产保护管理工作报告★ 2021年度章程规定的线上会议计划★ 工作组以及项目专员理事会内部工作方法★ ICOMOS青年学者工作组工作报告随后,大会通过在线形式,为本年度的嘎佐拉(Gazzola)特殊贡献奖的获奖者,来自挪威的阿蒙·辛丁-拉森博士举行颁奖仪式,同时为来自加拿大、澳大利亚、比利时、拉脱维亚、多米尼加、荷兰及奥地利的10位专家颁发ICOMOS荣誉会员头衔。嘎佐拉(Gazzola)特殊贡献奖颁奖仪式最后,大会举行闭幕式,闭幕式由ICOMOS新任主席特蕾莎·帕特里西奥主持,大会感谢了上一届执委会为ICOMOS所做出的贡献,并对ICOMOS的未来工作方向做出了展望。随后,2021年度大会及2023年度全球大会的东道主,ICOMOS Thailand(国际古迹遗址理事会泰国国家委员会)以及ICOMOS Australia(国际古迹遗址理事会澳大利亚国家委员会)简要介绍了2021及2023两届大会的简要情况和愿景,并邀请与会ICOMOS国家委员会代表及专家学者参加将于泰国乌隆府举办的2021年年度大会以及将在澳大利亚悉尼举办的2023年第21届全球大会。大会的最后,前任主席河野俊行对于今年全球大会的组织方以及与会者表示了感谢。理事会新任主席特蕾莎·帕特里西奥主持大会闭幕式前任主席河野俊行致谢大会组织方及参会人员ICOMOS全球大会是全球遗产保护工作者交流的盛会,本届大会受疫情影响改为线上举行,在大家的共同努力下得以顺利召开,并取得了良好效果。经批准,中国古迹遗址保护协会(ICOMOS China)代表全程参加了会议,并充分行使了投票权,发出中国声音,中国代表姜波成功当选副主席,进一步确立了中国国家委员会的国际影响力。ICOMOS China将密切配合新一届执委会,立足国内,放眼国际,继续作为国际与国内遗产学界沟通和交流的桥梁,为国内外的遗产工作者和学者提供交流和互动的平台。

-

-

-

- 2020-12-09 协会动态

姜波当选ICOMOS副主席

2020年12月7日,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)全球大会举行第二次线上会议。经过选举,中国古迹遗址保护协会副理事长、山东大学教授姜波成功当选副主席!会议听取了ICOMOS主席做的年度工作汇报,秘书长有关第19届全球大会决议执行情况的汇报以及财务总监工作汇报。ICOMOS主席河野俊行在工作报告中提及,ICOMOS总部与西安市人民政府于近日签署了有关国际古迹遗址理事会西安国际保护中心(IICC-X)发展和管理工作的合作备忘录,完善了ICOMOS与IICC-X的交流合作框架,并期待IICC-X能够在ICOMOS的未来工作中发挥进一步的作用。财务总监劳拉·罗宾森在工作报告中特别指出,中国国家文物局为ICOMOS提供了重要的捐助,确保了ICOMOS国际秘书处的日常运转和相关国家委员会事务的正常运行。12月7日全球大会现场主席河野俊行做2017-2020年度的工作汇报财务总监工作汇报随后,大会通过在线投票的形式,对包括ICOMOS规章制度、遗产地相关问题、新编文件、其他遗产相关问题以及ICOMOS组织架构在内的五个方面的决议进行了审议表决。(决议相关的草案报告在国际古迹遗址理事会官网上可进行查阅)最后,大会通过线上投票的形式,选举来自比利时的特蕾莎·帕特里西奥(Teresa Patricio)为ICOMOS新一届主席,来自加拿大的马里奥·桑塔纳(Mario Santana)当选秘书长,来自美国的帕梅拉·杰罗姆(Pamela Jerome)当选财务总监。经过竞选,中国古迹遗址保护协会副理事长、山东大学教授姜波成功当选ICOMOS副主席。同时当选副主席的还有来自巴西的莱昂纳多·卡斯齐奥塔(Leonardo Castriota),来自马里的阿尔法·迪奥普(Alpha Diop),和来自爱沙尼亚的瑞茵·阿拉塔露(Riin Alatalu)。剩余1名副主席将稍晚通过补选方式产生。中国古迹遗址保护协会祝贺姜波教授成功当选!今年,ICOMOS共有前后15人报名参加副主席竞选,竞争5个席位,为近年来参选人数最多,竞争最为激烈的一届。姜波最终成功当选,体现出其三年来在执委职位上表现的出色专业能力、大国担当的风范和高度的同行认可,更体现出中国和ICOMOS China在国际文化遗产领域的广泛影响力。ICOMOS China感谢河野俊行主席以及上一届ICOMOS执委会卓有成效的工作,并将以此为契机,与新一届执委会建立更为紧密的交流与合作。主席特蕾莎·帕特里西奥(比利时)建筑师;比利时鲁汶R.Lemaire国际修复中心讲师;联合国教科文组织咨询专家;欧盟和阿尔及利亚资助遗产项目专家;ICOMOS现任执委;国际古迹遗址理事会比利时国家委员会(ICOMOS Belgium)副主席;国际古迹遗址理事会瓦隆-布鲁塞尔协会(ICOMOS Wallonia-Brussels)主席;“叙利亚及伊拉克遗产保护项目”专家组成员;比利时蓝盾(Blue-Shield)执委。秘书长马里奥·桑塔纳(加拿大)加拿大渥太华卡尔顿大学建筑保护和可持续性项目副教授;比利时鲁汶大学R.Lemaire国际修复中心客座教授;加拿大自然科学与工程研究理事会主管;ICOMOS现任副主席;国际古迹遗址理事会加拿大国家委员会(ICOMOS Canada)执委;国际古迹遗址理事会国际遗产记录学科委员会(CIPA)前任主席;国际古迹遗址理事会防灾减灾委员会(ICORP)专家成员;建筑遗产结构分析与修复国际科学委员会(ISCARSAH)专业成员。财务总监帕梅拉·杰罗姆(美国)遗产建筑师;纽约市建筑保护事务所主席;ICOMOS现任执委;国际古迹遗址理事会东方建筑遗产专委会现任秘书长;国际古迹遗址理事会乡土建筑和土质建筑遗产科学委员会(ICOMOS-CIAV)专家成员;国际古迹遗址理事会希腊国家委员会(ICOMOS Hellas)及国际古迹遗址理事会美国国家委员会(US/ICOMOS)成员。副主席姜波(中国)男,汉族,博士学位,研究员,1970年生于湖南岳阳。2001年毕业于中国社会科学院研究生院。现为山东大学特聘教授,享受国务院特殊津贴专家,国家“万人计划”领军人才。中国古迹遗址保护协会(ICOMOS-CHINA)副理事长。主要研究领域为水下考古、海上丝绸之路研究与汉唐都城考古。主要代表作有《汉唐都城礼制建筑研究》(专著)、《中国古代都城考古学研究》(专著、合作)、《从泉州到锡兰山》(论文)等。曾工作于中国社会科学院考古研究所、中国文化遗产研究院、国家文物局水下文化遗产保护中心;美国哈佛大学、美国国家美术馆访问学者。副主席瑞茵·阿拉塔露(爱沙尼亚)爱沙尼亚艺术学院副教授;国际古迹遗址理事会爱沙尼亚国家委员会(ICOMOS Estonia)现任主席;世界遗产委员会爱沙尼亚代表团前任代表(2009-2013)。副主席莱昂纳多·卡斯齐奥塔(巴西)国际古迹遗址理事会巴西国家委员会现任主席;巴西米纳斯吉拉斯联邦大学教授;巴西科学技术发展国家理事会高级研究员;巴西历史及艺术遗产国家研究院托管理事;巴西建筑研究所执委;盖蒂保护所前访问学者。副主席阿尔法·迪奥普(马里)建筑师;国际古迹遗址理事会马里国家委员会(ICOMOS Mali)现任主席;ICOMOS专家成员;ALDI建筑事务所所长;马里建筑师协会前任主席;前联合国志愿者。

-

-

-

- 2020-12-05 总部动态

ICOMOS全球大会开幕,姜波连任执委

2020年12月3日,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)全球大会以线上形式拉开帷幕。经过投票,从37名候选人中差额选举出了20名执委,中国古迹遗址保护协会(ICOMOS China)副理事长、山东大学教授姜波成功连任。由于新冠肺炎疫情影响,原定于今年10月在澳大利亚召开的大会改为线上形式召开。在开幕及执委选举后,会议将于12月7日审议工作报告,并在20名执委中选举1名主席、1名秘书长、1名财务总监;于12月14日选举5名副主席。大会将于北京时间12月16日晚闭幕。ICOMOS China将密切跟踪大会最新进展,敬请关注。▲ICOMOS现任主席河野俊行为2020年全球大会致辞▲候选委员会介绍本届候选人▲2020年全球大会现场新一届执委名单(按英文姓氏字母排序)Ahlberg, Nils(瑞典)研究员,ICOMOS现任执委,ICOMOS Sweden现任主席Alatalu ,Riin(爱沙尼亚)爱沙尼亚艺术学院副教授,ICOMOS现任执委,ICOMOS Estonia现任主席Careaga,Adriana(乌拉圭)乌拉圭奥特大学教育学院教授, ICOMOS现任执委,ICOMOS Uruguay现任执委Castriota,Leonardo(巴西)巴西米纳斯吉拉斯联邦大学教授,ICOMOS现任副主席,ICOMOS Brazil现任主席Diop,Alpha(马里)建筑师,ICOMOS Mali主席,ICOMOS现任副主席Georgopoulos,Andreas(希腊)雅典国立理工大学摄影测量教授兼摄影测量实验室主任,ICOMOS CIPA-Heritage Documentation现任副主席Han Suk-Young(韩国)韩国世宗网络大学教授,ICOMOS现任执委,ICOMOS Koera现任副主席,ICTC现任投票委员Jiang Bo(中国)考古学家,ICOMOS现任执委,中国古迹遗址保护协会(ICOMOS China)副理事长,山东大学教授Jerome,Pamela(美国)遗产建筑师,纽约市建筑保护事务所主席,ICOMOS现任执委Planta,Cyrill Von(奥地利)建筑师,ICOMOS Austria现任司库Prothi,Nupur(印度)规划师,景观建筑师,遗产保护师,ISOCARP科学委员会和顾问执行委员Phillips,Peter(澳大利亚)建筑保护师,ICOMOS现任秘书长, ISCARSAH专家成员,悉尼科技大学遗产修复课程讲师Patricio,Teresa(比利时)建筑师,比利时鲁汶R.Lemaire国际修复中心讲师,ICOMOS现任执委,ICOMOS Belgium副主席Shaffrey,Grainne(爱尔兰)建筑师,ICOMOS Ireland现任主席Siriphatthanakun,Hatthaya(泰国)文化遗产保护专家,文化遗产保护独立顾问,ICOMOS Thailand现任秘书长,ICOMOS现任执委Simon,Jean-Christophe(法国)建筑师,规划师,ICOMOS现任执委,ICOMOS France现任执委Santana,Mario(加拿大)加拿大渥太华卡尔顿大学建筑保护和可持续性项目副教授,ICOMOS现任副主席Takeyuki Okubo(日本)ICORP成员,日本京都立命馆大学城市文化遗产灾害防治学院主任Ünal,Zeynep Gül (土耳其)文化遗产保护及防灾减灾专家,土耳其玉勒图兹技术大学教授,ICOMOS现任执委,ICOMOS-ICORP现任副主席Vallis,Stacy(新西兰)ICOMOS New Zealand执委,青年学者工作组(EPWG)秘书

-

-

-

- 2020-11-20 乡村遗产酒店

第二批乡村遗产酒店示范项目揭晓

11月20日,由中国古迹遗址保护协会主办,中国古迹遗址保护协会历史村镇专业委员会、北京清华同衡规划设计研究院、大地风景文旅集团、执惠集团承办的“第二届乡村遗产酒店示范项目发布会暨中国乡村遗产复兴发展论坛”在北京首钢园顺利召开。云南大理喜林苑·杨卓然院、浙江衢州村上酒舍、福建青普文化行馆·南靖土楼、江西婺源水岸边民宿、安徽金寨八湾堂民宿共五家酒店获得乡村遗产酒店示范项目殊荣。中国古迹遗址保护协会理事长、国家文物局副局长宋新潮出席活动并致辞。中国古迹遗址保护协会理事长、国家文物局副局长宋新潮致辞宋新潮指出,国家文物局一直关注乡村遗产保护事业,探索乡村中的老房子活化利用传承的有效方式。在充分调研基础上,国家文物局指导中国古迹遗址保护协会,向全社会推荐“乡村遗产酒店示范项目”,探索乡村遗产保护和振兴路径。项目以坚守文物保护第一位原则和底线,鼓励创新和综合考虑活化利用,带动社区发展和服务品质提升。通过乡村遗产酒店项目,能够带动各行业紧密配合,促进乡村经济与遗产资源的可持续发展,实现乡村振兴。宋新潮表示,协会将通过自身国际国内的资源优势,联合多方平台,对示范酒店大力宣传推广,为振兴地方经济开拓思路,让更多人关注乡村遗产,关注遗产的活化利用。发布会现场宋新潮理事长为云南大理喜林苑•杨卓然院授牌本次活动聚焦文旅融合新形势下的文化遗产活化利用途径,全方位整合优质资源,构建乡村文化遗产活化利用产学研交流合作平台,向社会展示和提倡合理的乡村遗产资源利用方式,推动村落中的文化遗产在新时代变革中焕发活力。宋新潮、王力军、闫亚林、张杰等协会领导,以及首届示范项目代表唐亮分别为五家示范项目颁牌。文物保护与活化利用领域的资深专家,乡村遗产酒店示范项目代表和地方政府代表,以及关注遗产活化利用和发展的各界人士共150余名出席了活动。下午,举行了中国乡村遗产复兴发展论坛,北京建筑大学建筑与城市规划学院院长、清华大学建筑学院教授、中国古迹遗址保护协会历史村镇专业委员会主席张杰教授致辞。来自规划、遗产、文旅、酒店、新媒体、政府部门等各方代表就乡村复兴与文旅融合建言献策。会上的精彩发言内容,协会将陆续为大家奉上。下面,请大家领略新晋5家乡村遗产酒店示范项目的风采吧!第二届乡村遗产酒店示范项目介绍1.云南大理喜林苑·杨卓然院喜林苑·杨卓然院位于云南大理喜洲古镇喜州村,原为喜洲商帮八中家之一杨卓然先生的宅邸,是喜洲重点保护民居建筑,喜林苑团队对原有建筑进行了良好修缮、设计,建筑格局、建筑外观与装饰细节均保留、报批程序科学完备,在修缮利用上是乡村遗产建筑的良好范例。其主要经营活动是将遗产建筑作为一处教育营地,集住宿、公共活动、教育为一体,为当地提供了乡村地区将遗产院落保护与发展有机结合的示范途径,喜林苑团队依托喜洲获得文化根基开展经营活动,喜洲依靠喜林苑获得更广泛的文化传播,双方所形成的长期互动也是助力乡村发展的重要伙伴关系。▲云南大理喜林苑·杨卓然院村庄外景▲云南大理喜林苑·杨卓然院改造前▲云南大理喜林苑·杨卓然院改造后▲云南大理喜林苑·杨卓然院内景2.浙江衢州村上酒舍村上酒舍位于浙江衢州市常山县新昌乡有着550多年历史的古村泰安村,由一栋200多年的清代徽派老房子改造而成,以古法酿酒为民宿主题。改造最大程度的保存了原建筑结构、特征和原始风貌,并增加房屋牢固性、保温性、防水性等更符合现代城市居住要求。二楼原是堆放杂物和粮食的空间,全部改造成了客房。整个建筑能完整保留成为当地特色古民居风貌的样板展示。村上酒舍以一个民宿求活一个古村,拯救了整村免被整体拆迁的命运,保留了全村人的文脉和共同的乡土记忆,是中国众多乡村遗产保护性开发的示范样板。▲浙江衢州村上酒舍外景▲浙江衢州村上酒舍改造前▲浙江衢州村上酒舍改造后▲浙江衢州村上酒舍内景3.青普文化行馆·南靖土楼青普文化行馆·南靖土楼位于福建漳州南靖县书洋镇塔下村,塔下村是一个典型客家村落,行馆由5座百年土楼民居改建而成,其中三座为清朝所建,两座于民国落成。修缮改造以充分尊重地方传统文化的前提下,以提高住客的体验感与舒适度为目标,并结合实际功能的需要,对保留建筑局部进行了可复原性的改造。保留建筑功能以客房为主,统筹考虑周边的自然、人文景观,从完善酒店功能的角度加建了餐厅部分,新建建筑与环境、保留建筑风貌协调,而又具有辨识性。酒店运营结合地方文化与特色,既突出了行馆的独特性,又对外宣传了地方文化,为当地的经济、旅游的发展起到了一定的促进作用。▲青普文化行馆·南靖土楼外景▲青普文化行馆·南靖土楼改造前▲青普文化行馆·南靖土楼改造后▲青普文化行馆·南靖土楼内景4.江西婺源水岸边民宿水岸边民宿位于中国历史文化名村、中国传统村落江西上饶婺源县虹关村,依托原村口处老油厂和古樟饭店旧址,进行保护更新利用设计。其建筑形式、内部空间、细部材料等,充分展示了原有建筑的结构及环境特征。同时结合现代艺术审美和需求,融入新材料和新技术进行了空间改造,很好地提升了整体使用的实用性、舒适性和适应性。酒店与地方政府和村民建立了很好地融合体制与友好的邻里关系,充分利用了乡村的自然和人文资源,一定程度上激发了社区凝聚力和文化自信,体现了共同和谐发展的乡村经济发展模式,为传统村落的乡村振兴有一定示范引领作用。▲江西婺源水岸边民宿外景▲江西婺源水岸边民宿改造前▲江西婺源水岸边民宿改造后▲江西婺源水岸边民宿内景5.安徽金寨八湾堂民宿八湾堂民宿位于国家5A级旅游景区安徽省金寨县天堂寨自然风景区山脚、中国传统村落前畈村。项目依托始建于明代万历年间的县级文物保护单位——八湾古民居进行改造利用而成。原建筑整体依山傍水,前低后高,四进四重,具有明显的“皖西大屋”建筑特征。八屋湾古民居被列为金寨县文物保护单位、省级传统村落保护示范点。建筑修缮很好地保持了原建筑的空间布局、建筑风貌、主体结构和细部装饰,在满足现代人生活需求的前提下,提供了多样化住宿空间;充分展示了原有空间格局及主次关系,营造出较浓厚的古朴典雅的历史氛围;建筑形式、空间、材料等充分体现了本土文化特色,对于文物建筑及传统建筑的保护和再利用有一定的示范作用。▲安徽金寨八湾堂民宿外景▲安徽金寨八湾堂民宿外景改造前后对比▲安徽金寨八湾堂民宿内景改造前后对比

-

-

- 2020-11-18 会员动态

2021年ICOMOS国际会费缴费及新会员招募通知

国际会员缴费链接:http://www.icomoschina.org.cn/uploads/download/20201118101408_download.pdf个人会员缴费链接:http://www.icomoschina.org.cn/uploads/download/20201118101527_download.pdf国际会员申请:http://www.icomoschina.org.cn/member/

-

-

-

- 2020-11-16 国际之声

法国“杰出遗产地与城市”线上培训课程推介

“法国杰出遗产地与城市”组织将于2020年12月上旬举办以“遗产知识与媒介”为主题的在线培训班。有感兴趣的会员可以点击下文链接了解详情。“法国杰出遗产地与城市”-国际培训课程遗产地、历史与艺术城乡联盟主题:“遗产知识与媒介”时间:2020年12月1-2-4|8-9-10联合欧盟外交部及文化部,得到多个国家大使馆的大力支持,法国杰出遗产地和城市协会将于2020年12月组织第六次国际培训课程。培训课程的主题为“遗产知识与媒介”由于新冠肺炎疫情的影响和各国卫生情况的要求,2020年度国际培训课程将以在线形式(ZOOM会议)开展,每节课2小时30分钟,课程将于2020年12月1日、2日、4日、8日、9日及10日进行。培训课程项目2020年度国际培训项目将由6节每节2小时30分钟的课程组成,具体时间如下:• 周二,12月1日(下午14时-16时30分)• 周三,12月2日(下午14时-16时30分)• 周五,12月4日(下午14时-16时30分)• 周二,12月8日(下午14时-16时30分)• 周三,12月9日(下午14时-16时30分)• 周四,12月10日(下午14时-16时30分)课程总计15小时,本次国际培训课程将会对以下议题进行讨论:•遗产登录清单与知识•遗产保护工具•遗产媒介与市民参与实用资讯•国际培训课程注册时间将持续至2020年11月27日•课程将提供法语-英语的同声传译•课程学员应是法语或者英语的使用者如想了解更多信息,请点击下方链接:https://www.sites-cites.fr/agenda/semaine-de-formation-internationale-2020/

-

搜索SEARCH

CHINESE NATIONAL COMMITTEE FOR THE INTERNATIONAL

COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES

COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES