-

- 2018-10-23 协会动态

突破遗产保护的边界:ICOMOS CHINA青年论坛

文化遗产保护,是一个代代相传的事业。国际古迹遗址理事会(ICOMOS)近年来越发强调新生代的专业力量的重要性,并且提出了“新晋学者”计划(Emerging Professionals),旨在让更多青年专业人员参与到遗产研究,发出年轻的声音。中国古迹遗址保护协会(ICOMOS CHINA)与联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心(WHITRAP)合作,特邀请数名在遗产理论研究和实践中颇有心得的青年学者,为大家分享自己的研究与思考。每个讲者均以“突破边界”为题,力求打破行业的陈规旧矩,共享新的理念、新的声音、新的探索。时间:10月27日,19:00-21:00地点:上海四平路1239号,同济大学文远楼3楼报告厅特邀嘉宾:宋新潮,国家文物局副局长,中国古迹遗址保护协会理事长周俭,联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心秘书长,中国古迹遗址保护协会常务理事议程:1、ICOMOS CHINA青年论坛简介2、主题报告3、嘉宾点评、总结主题报告:1:赵晓梅:突破物质空间与社会组织的边界——西南小流域内多族群家屋的比较我国西南山地多族群杂居,相似的地理气候以及族群间的互动,使他们在聚落选址、建筑营造中有较多的相似性。然而,由于这些族群有着不同的社会组织与结群方式,因此其家屋外观看似相同而内部表征各异,其家屋的空间实践表征着各自族群的发展历史与社会形态。本文通过分析桑江流域内瑶、壮、侗等族群的建筑空间,展现其不同的家屋社会形态,从家户、家门与聚落的关系来解释作为物质文化的居住建筑,探讨空间差异所表达的族群性。赵晓梅:建筑历史与理论专业博士,现任教于复旦大学文物与博物馆学系,主要研究兴趣包括乡土建筑与聚落、遗产思辨研究等,参与多处世界文化遗产、全国重点文物保护单位的保护实践工作,发表学术论文二十余篇。2:周小凤:突破遗产与旅游的时空边界——元阳哈尼梯田遗产化与旅游化关系演变与互动机制申报世界遗产是当今社会遗产化运动的重要活动和重大事件,社会消费、空间、产业、资源不断旅游化是我国新时代的发展趋势。本文采用历时性视角,运用格雷马斯的“施动者模型”框架对元阳哈尼梯田遗产化与旅游化的关系进行分析。周小凤:中山大学旅游学院博士研究生,硕士毕业于法国昂热大学,主攻文化遗产旅游专业,主要研究兴趣包括:遗产化与旅游化过程、可持续旅游、旅游景区投资与管理、乡村遗产与文化记忆等。3:王茜:突破自然与文化的边界——法国国家公园、大区公园的经验启示及中国实践喀斯和塞文地区(Les Causses et les Cévennes)位于法国中南部的中央高原南部。其中塞文地区于1970年被确立为法国第四个国家公园,喀斯地区于1995年被确定为法国的大区公园。而喀斯塞文地区作为一个整体,以“地中海农牧业文化景观”于2011年被正式列入世界遗产名录。不同于深受“荒野”(wildness)思想影响而建立起来的国家公园,塞文国家公园是一个核心区有人居住的国家公园,而喀斯地区更是通过法国独创的“大区公园”模式,探索出一条兼顾遗产保护和发展的道路。通过解读喀斯塞文地区过去五十年遗产保护利用的发展历程,辅以法国开发署贷款项目支持下的中国实践案例(浙江开化、贵州独山、福建屏南),希望能够重新审视自然遗产与文化遗产的界定,找出对中国现阶段发展的借鉴意义。王茜:毕业于法国国家自然历史博物馆,现就职于国务院发展研究中心《管理世界》杂志社。参与过与正在参与的项目有:中国文化遗产蓝皮书的编写;法国开发署山西祁县昭馀古城修复项目、贵州独山绿色发展项目、福建屏南古村落修复活化项目等。4:段牛斗:突破技术与理论的边界——对文物保护修缮工程技术路线的思考中国文物保护工程制度的建立和完善,使得文物保护领域逐渐建立起以市场经济与建筑工程为导向的技术逻辑,由于文物保护的专业性和复杂性,上述话语体系实际上导致实施对象的不兼容、工作方法的模式化,以及技术环节的分离。近年来,在精细化技术干预、批判性遗产研究等背景之下,更加引起业界对现行工程制度的思考。本研究以最具基础性和代表性的工程类型——文物保护修缮工程为例,试图拟构兼顾理论研究与技术干预的工作体系,包括古建技术和材料的标准化、文物价值多元化、跨学科的基础研究、多方参与的咨询评估机制、工程报告编纂等环节,并介绍现有的案例实践。旨在提供文化遗产视野和多维度价值导向之下的技术路线,为工程制度改革提供一定的借鉴。段牛斗:中央美术学院人文学院博士研究生、中央美术学院“美术遗产”系列学术活动召集人,从事建筑历史与文物建筑保护研究。5:陆地:突破古迹(monument)的认识边界“monument”既是《威尼斯宪章》和ICOMOS组织名称的头号对象,也是《世界文化与自然遗产保护公约》定义的首类文化遗产对象。就《威尼斯宪章》所说的“historic monument”的本意,即“历史纪念碑”而言,它无论在概念还是在实际应用范围上都极其广泛,既不特指“古”或“古老”的东西,也不特指单体,不特指缺乏现实实用性的“遗迹”,甚至不特指仅由人创造出来的产物。回归“monument”的纪念碑本意,可以有力地扩展我们对遗产对象的认识与保护边界。陆地:工学博士,同济大学建筑与城市规划学院副教授,主要研究领域:建筑遗产干预的历史、理论与实践;主持完成相关国家自然科学基金项目一项;译著《修复理论》(布兰迪),专著《建筑遗产保护、修复与康复性再生导论(预计2019年初出版)》。

-

-

- 2018-10-19 中国遗产

“中国观察——文物保护与利用”学术研讨会通知

先生/女士:为推进国家社科基金特别委托项目“符合国情的文物保护利用之路研究”(17@ZH018)的开展,充分了解国内文物保护利用领域的最新研究成果和实践进展,中国文化遗产研究院拟于2018年12月10日至13日在北京召开“中国观察——文物保护与利用”学术研讨会,诚挚邀请有关专家、学者参加本次会议。现就会议有关事宜通知如下:一、会议主题围绕文物资源和文物工作的战略定位,就当前文物保护利用中的热点、难点和关键问题展开深入交流与讨论,探索构建符合中国国情的文物保护利用理论体系和实现路径。二、会议内容会议讨论内容包括但不限于:我国文物资源的特点和价值认知研究;构建中华文明标识体系、文物保护利用传承体系;文物工作在国家“五位一体”和“四个全面”总体布局中的地位与作用;文物学科建设与人才队伍培养;文物保护单位制度、文物登录制度等文物资源资产管理机制;文物保护利用的责权利关系;新时期博物馆的责任与使命;世界文化遗产申报和管理的总结与反思等;考古、保护、展示、传播等文物工作环节的探讨与评价;民间文物收藏、流通、作用发挥等;文物利用的现状、模式探索与政策、法律保障等;文物信息公开制度与传播服务能力建设;文物对外交流合作与文化软实力构建研究;新媒体背景下的文化遗产交流体系建设;文物舆情与传播力研究;文物与公众关系构建问题研究;国家宏观财政政策与文物经费使用和管理制度;土地与生态补偿、税费减免、PPP等相关制度在文物工作中的适用性探讨等;文物行业改革的方向和关键问题等;国家主导、社会广泛参与的文物工作新体制建设研究。 ……三、会议时间和地点1.时间:2018年12月10日至13日2.地点:中国文化遗产研究院九楼报告厅(北京市朝阳区北四环东路高原街2号)3.会议议程10日下午,外地专家报到11日-12日,报告与研讨13日,疏散四、报名和投稿1.有意参会者,请于2018年11月10日前将报名信息、论文题目及中文摘要(500-1000字)发送至会务组邮箱fhgqzhilu@126.com,并于11月30日前提交论文全文。2.论文应紧扣会议主题和内容,字数控制在10000字内为宜,格式请参照《中国文化遗产》杂志论文体例。3.会务组将于11月15日前发送参会邀请函,并择优安排会议主题发言。五、食宿及交通安排会议用餐、住宿由会务组统一安排,住宿及往返交通原则上自理。六、联系方式何 流 010-84649755、1362107879余建立 13810632042刘爱河 13520720558中国文化遗产研究院2018年10月18日

-

-

-

- 2018-10-13 中国遗产

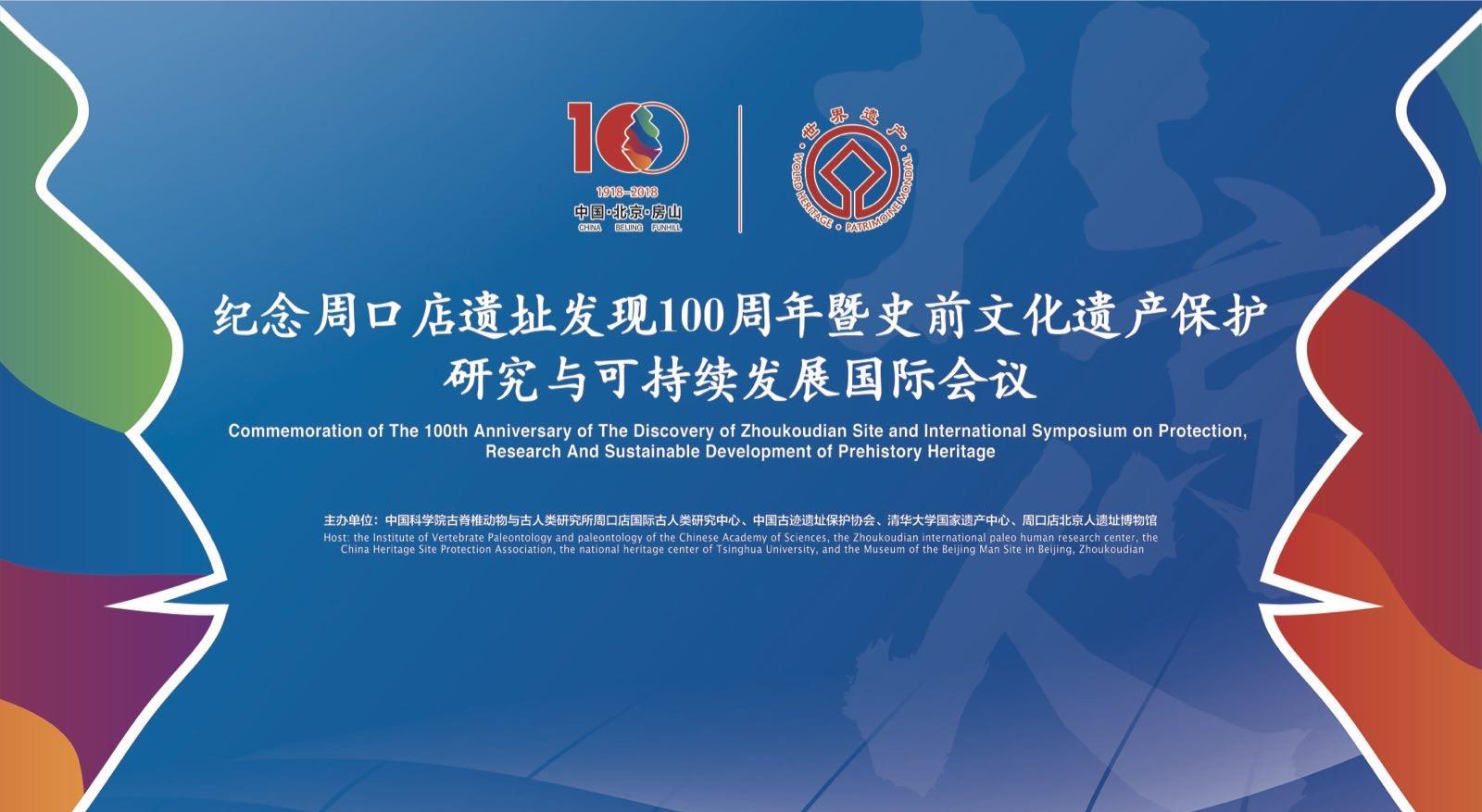

纪念周口店遗址发现100周年国际研讨会

纪念周口店遗址发现100周年暨史前文化遗产保护与可持续发展国际研讨会成功召开2018年10月10-13北京房山2018年10月10-13日,由中科院古脊椎动物与古人类研究所周口店国际古人类研究中心、中国古迹遗址保护协会、清华大学国家遗产中心、周口店北京人遗址博物馆联合主办的“纪念周口店遗址发现100周年暨史前文化遗产保护、研究与可持续发展国际研讨会”在北京房山召开。来自国内外史前遗址及世界遗产保护管理的专家学者和遗产地管理者逾百人参加了本次研讨会。两天的发言分为四大部分:主旨报告、周口店与早期人类遗址研究、史前人类遗址保护管理(世界遗产案例)和史前人类遗址保护管理(国内外案例),来自17个国家的31位专家学者就早期人类遗址保护管理的研究和实践进行了经验分享和深入的交流,并形成了“北京周口店人类起源遗址保护与展示共识”文件。专家发言11日上午主旨发言 主持人:Francesco Bandarin, 联合国教科文总干事遗产问题特别顾问 序号 发言人 题目 1 中国科学院院士 吴新智 周口店第1地点在人类演化中的位置 2 威斯康星-麦迪逊大学人类学系教授Henry Thomas Bunn 古人类遗址何时成为人类起源地? 3 周口店北京人遗址博物馆馆长 董翠平 周口店遗址保护管理探索 4 国际古迹遗址理事会主席 河野俊行 关于世界遗产保护的几个问题 11日下午专家发言:周口店与早期人类遗址的研究、保护和发展 主持人:邓涛 中科院古脊椎动物与古人类研究所所长 序号 发言人 题目 5 复旦大学教授 杜晓帆 文化遗产阐释方法研究--以史前遗址为核心 6 国际古迹遗址理事会极地遗产委员会主席 Michael Pearson 早期人类遗址的管理—国际经验能为周口店提供什么帮助? 7 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员 同号文 北京周口店地区哺乳动物化石百年发现 8 前坦桑尼亚驻联合国大使 前坦桑尼亚考古局局长 Donatius Kamamba 莱托利足迹的保护 9 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员 张双权 周口店遗址第1地点: 新发掘与新发现 10 北京工业大学文化创意产业研究院所长 王国华 周口店遗址价值与北京旅游产业发展 11 美国科罗拉多大学丹佛分校人类学博士 Charles Musiba 从奥尔杜瓦伊峡谷(坦桑尼亚)到周口店(中国):两个考古遗址关于保护、公共参与和可持续旅游的经验 12 中国传媒大学文化发展研究院院长 范周 文旅融合背景下的文化遗产保护与创意开发 13 尼泊尔国家考古局勒立布德尔地区史前遗址和文化遗产保护专家 Kaji Man Pyakurel 尼泊尔史前遗址及其前景 14 马来西亚国家遗产局考古处遗产专员 Farizah Binti Ideris 马来西亚的文化遗产:旅游业和挑战 15 北京国文琰文化遗产保护中心有限公司项目负责人 李梦静 史前洞穴遗址保护管理与考古学研究 12日上午:史前人类遗址保护管理与展示利用 (国内外案例-世界遗产) 主持人:Michael Pearson, ICOMOS极地遗产专业委员会主席、考古学家 序号 发言人 题目 1 英国巨石阵遗址资深馆长 Sebire Heather Rose “百年”巨石阵:在21世纪管理一处全球标志性史前遗址 2 科阿博物馆和考古公园的考古学家 António Batarda Fernandes 世界遗产提名20年后的科阿河谷史前岩石艺术:过去的遗产,现在的问题,未来的展望 3 威兰德拉湖区遗产地芒戈国家公园探索协调员 Tanya Charles 澳大利亚威兰德拉湖人类轨道化石:遗留数据在现场展示和保护中的作用 4 国际古迹遗址理事会和国际博物馆理事会会员 Artur Petrosyan 亚美尼亚史前文化遗产的研究、保护、利用的结合:Areni-l洞穴为例 5 国际古迹遗址理事会土耳其国家委员会成员 Zeynep Aktüre 史前遗址开放和多元解读--以土耳其世界遗产Çatalhöyük和 Göbekli Tepe 遗址为例 6 印度尼西亚波多莫罗大学讲师、研究人员 Doni Fireza 博物馆设计作为一种展示手段:考古遗址现场保护和文化旅游-以印度尼西亚西爪哇的巴东山遗址为例 7 澳大利亚生物多样性和遗产声学研究中心;澳大利亚悉尼新南威尔士大学生物、地球和环境科学学院研究人员 Goh Hsiao Mei 马来西亚世界遗产玲珑谷:当代遗产管理回顾 8 英国女王大学贝尔法斯特大学博士 Thorsten Kahlert 沉浸式视觉技术在保护提升史前景观中的应用-以越南宁普南安世界遗产地为例 12日下午:史前考古遗址的保护管理与展示(国内外案例) 主持人:吕舟,清华大学建筑学院教授、国家遗产中心主任、ICOMOS CHINA副主席 序号 发言人 题目 9 ICOMOS遗产记录专业委员会秘书长;希腊塞萨洛尼基亚里士多德大学副教授 Efstratios Stylianidis 考古学中文化遗产记录的工具、程序和系统 10 中国建筑设计研究院有限公司建筑历史研究所城乡规划师 王力恒 选择与平衡——以陶寺遗址为例初步探讨新石器时代考古遗址的展示方法 11 世界地质公园管理处网络总裁Nickolas Zouros UNESCO全球地质公园:保存、保护和合理管理优秀地质、古生物和古人类遗产的新工具。以UNESCO全球地质公园希腊莱斯沃斯岛为例。 12 地质公园专家 Marie-Luise Frey 德国梅塞尔坑穴世界遗产地的管理,公共通道和地球科学普及 13 伊斯兰堡考古和博物馆司编目员和古籍专家 Sundus Aslam Khan 数字化在制止合法贩运文化财产和提高文化遗产意识中的作用:以拉拉马巴德博物馆为例 14 秦始皇帝陵博物院副研究员 孟中元 文化遗产保护中的数字考古技术应用研究探讨—以史前考古遗址数字化应用为例 15 福建省三明市文物保护中心文博馆员 黄敏 基于大遗址保护视角的文化展示与旅游开发探讨——以万寿岩国家考古遗址公园为例 16 伊朗塔比阿特莫达勒斯大学园林规划学博士生Naimeh Asadian Zargar 史前遗迹标准对史前考古博物馆质量的影响(案例研究:大不里士铁器博物馆) 花絮:大会共识文件(中英文)北京周口店人类起源遗址保护与展示共识序言 我们,“纪念周口店遗址发现100周年暨史前文化遗产保护研究与可持续发展国际会议”(2018年10月10至13日,中国北京市房山区)的全体与会者,感谢北京市房山区人民政府、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所周口店国际古人类研究中心、中国古迹遗址保护协会、清华大学国家遗产中心、周口店北京人遗址博物馆共同主办了这一会议。认识到人类起源遗址展现出人类早期演进的漫长过程,并呈现出丰富而多样的研究主题,因而具有重要的科学、文化、历史和生态价值。探寻和理解人类起源与社会的演进路径,对于认知这个星球上人类生活、行为和体验的多样性与共通性具有极其重要的作用。然而,由于公众获取人类起源遗址的信息往往较为困难,人类起源遗址并未得到充分地重视。促进人类起源遗址对公众的开放有可能成为一种驱动力,提升地方文化认同,促进公共教育,发展文化创意产业,为地方社区的可持续发展做出贡献。忆及联合国教科文组织世界遗产委员会于1994年提出的“全球战略”(Global Strategy)和联合国教科文组织世界遗产中心“人类演进:适应性、迁徙和社会发展”研究计划(Human Evolution: Adaptations, Dispersals and Social Developments, HEADS)的成果。关注到人类起源遗址面临着气候变化及其相关活动、环境衰退、基础设施和旅游投资、城市发展的负面影响。人类起源遗址的遗产价值保护、管理、阐释与展示并未得到应有的公众关注。就地区分布和主题类型而言,人类起源遗址在《世界遗产名录》中的代表性依然不足。建议1、适当的管理应旨在保持人类起源遗址的意义、完整性和真实性,延缓其衰退过程,遗址周边环境的自然和文化资源也应同样加以全面的保护。2、人类起源遗址保护与阐释过程中的社区参与应成为管理进程的有机组成部分,以促进社会和经济的可持续发展。3、人类起源遗址的整体保护应与包括考古工作在内的科学研究相结合。4、人类起源遗址的展示应建立在综合和深入的研究基础上,以确保其价值得到适当的阐释。5、人类起源遗址的展示应恰当地采用富于创造力的方式,以确保来自不同背景的更多参观者能够全面理解和认识其价值。6、 在人类起源遗址进行的展览和其他策展活动应与公众教育和公众参与,以及非物质文化遗产传承活动相结合。7、遗产地的所有新建构筑物应在其建造、使用和拆除过程中,对人类起源遗址本体及其周边环境尽可能少地产生影响。可持续性应是设计和建造保护设施和展示中心的主要考虑因素。 2018年10月12日于北京市房山区The Zhoukoudian Consensus onthe Conservation and Presentation of Sites of Human OriginPreamble:We, the participants in the International Symposium on Protection, Research and Sustainable Development of Prehistory Heritage of the Zhoukoudian Site, held in Fangshan District of Beijing, China from October 10-13, 2018,Thanking:The District Government of Fangshan, Beijing; Zhoukoudian International Paleoanthropological Research Centre, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology of the Chinese Academy of Sciences; ICOMOS China; National Heritage Center, Tsinghua University; Museum of Peking Man site at Zhoukoudian for co-organizing this event.Acknowledging that:Sites of human origin demonstrate the long process of early human evolution and present diverse research themes. They therefore bear significant scientific, cultural, historical and ecological values.Exploring and understanding human origin and paths of social evolution play a vital role in acknowledging the diversity and commonality of human life, behaviors and experiences on the planet.Information on sites of human origin is often not easily accessible to the public and therefore the sites are not sufficiently valued.Facilitating public access to sites of human origin has the potential to serve as a driving force for enhancing local cultural identities, to facilitate improvements in public education, to develop cultural and creative industries, and to contribute in sustainable development of local communities.Recalling:The Global Strategy launched by the UNESCO World Heritage Committee in 1994, and the results of the Human Evolution:Adaptation, Dispersal and Social Developments (HEADS) program of the UNESCO World Heritage Centre.Concerned that:The sites of human origin are exposed to the negative impacts of climate change and events, environmental degradation, as well as of human activity such as infrastructural and tourism investment, and urban development.Protection of the heritage values, management, interpretation and presentation of the sites of human origin have not yet received the public attention they deserve.The sites of human origin are still underrepresented on the UNESCO World Heritage List in terms of regional distribution and heritage themes.Recommend that: The proper management processes should aim to maintain the significance, integrity and authenticity of the sites of human origin, and slow down their physical degradation processes. The natural and cultural resources in the setting of human origin sites should also be protected in an equally comprehensive manner. Community participation and engagement in the conservation and interpretation of sites of human origin should be an integral part of the management process, in order to foster sustainable social and economic development. Integrated conservation of sites of human origin should be carried out in parallel with scientific research including archaeological fieldwork. Presentation of sites of human origin should be based on comprehensive and in-depth research to ensure proper interpretation of their values. Creative approaches should be appropriately adopted in the presentation of sites of human origin in order to enable a wider range of visitors from various backgrounds to fully understand and acknowledge their values. Exhibitions and other curatorial activities on sites of human origin should be combined with events for public education and involvement as well as for transmission of intangible cultural heritage values and practices to all generations. All new structures should have minimum impact on the protected sites of human origin and their setting, during their construction, operation and removal. Sustainability should be a major concern in the design and construction of protective structures and interpretation centers.Fangshan, Beijing, October 12, 2018

-

-

-

- 2018-10-13 中国遗产

纪念周口店遗址发现一百周年,促进研究保护的可持续发展

纪念周口店遗址发现一百周年促进研究保护的可持续发展宋新潮1918年瑞典地质学家、考古学家安特生第一次在周口店遗址(鸡骨山)调查试掘至今,周口店遗址的发掘、研究和保护已历经了整整一百年。在百年之际,我们再次回顾周口店遗址发现、研究的学术历程,共同来探讨遗址保护、研究与可持续发展,是对周口店遗址发现100年最好的纪念。瑞典地质学家、考古学家安特生1921年试掘照片就像当年安特生通过一片小的石英石片的发现,对共同发掘的奥地利古生物学家师丹斯基说:“我有一种预感,我们的祖先的遗骸就躺在这里。现在唯一的问题就是找到它。”100年来考古学家已周口店发现27个化石地点,在第一地点、第四地点、山顶洞、田园洞等发现的古人类化石多达50个个体,包含了直立人、早起智人和晚期智人等研究人类演化历程的代表性标本,出土了近10余万件的石制品以及种类丰富、数量庞大的人类共生的古动物化石,在这里还发现有灰烬、烧石、烧骨等早期人类用火的证据。这一系列的发现使得周口店遗址是世界范围内成为了研究人类起源与演化的圣地。同时,周口店遗址是中国古人类学、旧石器时代考古学和古脊椎动物学的发祥地。提到周口店、北京猿人,我们就会想到安特生、葛利普、步达生、魏敦瑞、杨钟健、裴文中、贾兰坡等一批著名学者,还有中国第一个现代科学机构—中国地质调查所的组织者翁文灏、丁文江。正是在中外学者的共同努力下,周口店遗址的重要性才能被世界认识、认同。从左至右:裴文中、王恭睦、杨钟健、Black、Teilhard、Barbour从左至右:裴文中、李四光、 Teilhard、卞美年、杨钟健、 Barbour新中国成立后,中国政府将周口店遗址公布为第一批全国重点文物保护单位,1987年,周口店北京人遗址被联合国教科文组织列入“世界文化遗产名录”,并认为“周口店遗址不仅是有关远古时期亚洲大陆人类社会的一个罕见的历史证据,而且也阐明了人类进化的进程”。因此,我们可以毫不夸张的说,周口店遗址在世界科学史、古人类研究史、世界考古史上都具有不可替代的重要意义。2018年中国迎来周口店遗址发现100周年,也迎来改革开放40年。中国在步入了一个发展的新时代,同样,国际社会也在经历着剧烈的变革,在这样一个历史和时代背景下,重新审视周口店遗址史前文化遗产保护、研究与可持续发展问题,我们必须在一下几个方面形成共识并付诸不断努力。第一,进一步认识周口店文化遗产的科学价值。周口店遗址是研究人类演化与文化发展的资源宝库,是一部时代久远、内含丰富、具体翔实的人类历史传记。就是在今日,周口店遗址仍然蕴藏着巨大的科学资源,依然是科学研究和解决重大学术问题的关键地点。2001年“田园洞”化石地点的发现和丰富的动物化石及早于山顶洞人的晚期智人化石的出土,就说明这一点。但毋庸讳言,相对于遗址的科学价值和学术地位而言,周口店遗址的可视性不强、旅游开发潜力有限,不能像故宫、颐和园、八达岭长城那样吸引大量游客,这也是全世界史前文化遗产保护展示的普遍问题。因此,我们在制定周口店遗址的可持续发展战略时,必须恰当处理旅游开发与遗址保护的关系,应更加突出遗址的科学价值和学术意义,将持续、严谨、系统的考古研究作为首要任务,把周口店遗址打造成为早期人类演化、文化发展与第四纪环境变迁等研究的学术“圣地”。第二,不断认识周口店遗址研究保护的当代意义。人类从哪里来,到哪里去,这不仅是一个学术问题,也关系到我们如何认识当代社会,如何选择人类未来的发展道路。美国著名的考古学家罗伯特·凯利在《第五次开始》一书中说:“考古学不仅仅关乎死亡,它也关乎生存;考古学不仅仅关乎过去,它也关乎未来。”通过周口店等早期人类遗址的考古研究和保护展示,不断加大科普宣传力度,让更多人关注、了解人类起源、演进的历程,更好地理解人与自然、人与万物的关系,深刻认识人与自然和谐共生、构建人类命运共同体的重要性,从而建立广泛的共识与互信,自觉为全球生态安全、维护生物多样性和实现可持续发展作出贡献。第三,坚持国际合作与多学科综合研究。周口店遗址是中国境内最早开展的国际合作研究项目之一。在当时“全世界几乎所有具有权威的古人类学、古生物学、地质学的专家,都曾主持或参与过周口店遗址发掘或研究工作”,是世界科学史上一件重大事件。同时也为中国带来了现代意义的学术理念和研究方法,更为我们培养了一批旧石器考古、古人类学、古生物学和地质学等方面专门人才。裴文中提议周口店遗址所采取探方与探沟相结合的发掘方法,使得发掘工作更加科学,让中国古人类和旧石器考古学一开始就跻身于世界学术研究的前列。在合作过程中,各国学者建立了良好的协作机制和工作规范,为新中国涉外合作考古项目管理的制度设计,提供了可以借鉴的案例和样板。开发的窗口有多大,研究的成果就有多丰厚。国家文物局将一以贯之地支持这种国际合作研究模式,在北京市与中国科学院“市院共建”的基础上,欢迎更多国内外专家、团队参与遗址调查、发掘和研究、保护工作,持续周口店遗址在古人类学、史前考古学及第四纪地质等相关领域学术研究的中心地位。第四,积极推动遗址保护展示和文化传播。北京市及房山区政府一直高度重视遗址保护问题,已经出台了专项管理办法,颁布了文物保护规划,实施了周边厂矿搬迁、环境整治、博物馆建设、本体加固等一系列工作,有效改善了遗址本体和周边环境现状。史前文化遗产保护是一项长期工作,不仅要开展必要的抢险加固、危岩治理、保护设施建设等项目,更要做好日常管理、灾害监测、大尺度环境控制等预防性保护工作,不断探索、总结适用于史前文化遗产的保护措施和管理模式,协调遗址保护与区域社会经济发展、民生改善的关系。同时,依托遗址博物馆开展丰富多彩的科普宣传活动,加强与社区、学校的联系,充分利用数字技术、互联网技术和新媒体,扩大传播途径,提升“讲故事”的能力,让周口店遗址的科学价值和文化意义被公众认识、理解和重视。518国际博物馆日活动今天的世界以前所未有的速度在发展,同样,人类探索自身起源的脚步也从未停歇。在世界经济全球化、社会信息化、文化多样化的当下,更需要我们了解自己的过去,认识人类社会发展演进的客观规律,以史鉴今、继往开来,以交流超越隔阂、以共存超越冲突,携手共建平等、和平、可持续发展的美好家园。

-

-

- 2018-09-30 优秀项目

关于开展优秀古迹遗址保护项目推介活动的通知

为宣传推广优秀古迹遗址保护项目的典型做法和经验,充分发挥文化遗产保护成果惠及社会的积极作用,从2014年起已连续开展四届全国优秀古迹遗址保护项目推介活动。在系统总结、评估既往评选活动和借鉴国际成熟活动经验的基础上,受国家文物局委托,2018年由中国古迹遗址保护协会组织开展优秀古迹遗址保护项目推介活动。本届推介活动,旨在通过推介优秀古迹遗址保护项目,扩大优秀获奖项目的影响力、引导性和示范性,树立行业标杆,促进文物保护科技创新和工程质量提升,同时普及文物保护知识,充分发挥文物保护项目的社会效益。由中国古迹遗址保护协会主办的优秀古迹遗址保护项目推介活动将于本通知发布之日起启动。优秀古迹遗址保护项目推介活动遵循《优秀古迹遗址保护项目推介活动章程》(见附件1),坚持“公开、公平、公正”的原则,接受社会监督。本届推介活动的对象为古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑的文物本体保护项目。凡在中华人民共和国境内依法合规实施,完成所有程序、未发生安全事故,按规定验收合格,且未申报过往届优秀项目评选的古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑的文物本体保护项目均可参加评选。文物的保养维护、临时性抢险支护加固、迁移项目,以及地下(水下)文物发掘、文物保护性设施建设、环境整治等项目,不在本届之列。推介项目征集采取下列三种渠道:(一)项目业主单位申报(须写出不少于1000字的申报理由);(二)中国古迹遗址保护协会理事单位、会员单位推荐(须对推荐项目写出不少于1000字的评价和推荐理由);(三)中国古迹遗址保护协会文物建筑专家二人以上分别推荐。(须对推荐项目各写出不少于1000字的评价和推荐理由)。说明:申报单位是协会单位会员的,以上三种方式任选其一;申报单位不是协会单位会员的,以上第(二)或(三)中方式任选其一。参评材料填写与报送:(一)认真填报“优秀古迹遗址保护项目推介申报(推荐)书”(见附件2)。申报(推荐)书应单独成册,A4纸打印、左侧装订,一式16份,附件材料至少提交一份纸质文本;申报(推荐)书及附件材料均应提交电子版,并确保电子版与纸质版数据完全一致。申报(推荐)单位还须提供工程彩色数码照片20张及5分钟的项目音视频资料(电子版即可)。(二)参评项目材料于11月30日前报送至推介活动办公室。地址:北京市朝阳区北四环东路高原街甲2号文博大厦9016、1411邮政编码:100029电子邮箱:icomoschina@icomoschina.org.cn联系人:马永红联系电话:010-84633309 84639841附1:优秀古迹遗址保护项目推介活动章程 2:优秀古迹遗址保护项目推介申报书中国古迹遗址保护协会 2018年9月30日

-

-

-

- 2018-09-14 协会动态

关于召开中国古迹遗址保护协会2018年度会员代表大会的通知

各团体会员单位、专业委员会、个人会员:中国古迹遗址保护协会定于2018年10月27日(周六)至29日(周一)期间,于上海市历史博物馆(南京西路325号),召开2018年度会员代表大会。现就有关事宜通知如下:一、会议组织主办单位:中国古迹遗址保护协会承办单位:上海建为历保科技股份有限公司支持单位:上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆) 中国文物保护基金会科技保护专项基金地点:上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆),南京西路325号二、邀请以下人员参会(一)邀请团体会员单位选派代表参会;(二)邀请个人会员(含国内会员、国际会员)参会;(三)邀请各专业委员会选派代表参会,并组织召开10月28日下午的分会场学术研讨会。三、食宿安排参会人员交通费用自理;住宿由主办方统一安排,费用自理。10月28日午餐由主办方统一安排。四、会议日程(草案)请填写以下参会报名表(见附件),于2018年9月30日17点前,反馈至会员代表大会工作组。联系人:洪韡(wei)、李忠钰联系电话:010-84633592,13580378681报名邮箱:icomoschina@126.com特此通知。中国古迹遗址保护协会二零一八年九月十四日———— 附件 ————报名表

-

-

-

- 2018-09-13 中国遗产

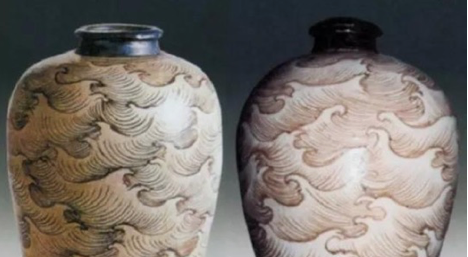

国家文物局 2018年砖石质长城保护管理培训班——课程精华·壹

2018年9月2日至9月8日,国家文物局长城保护管理系列培训班第三期——2018年砖石质长城保护管理培训班在河北省秦皇岛市山海关区举办。培训班为期6天,共有来自北京、天津、河北、辽宁、山西、陕西等6省(直辖市)近80名基层文物部门负责人参加培训,共同研究、探讨砖石长城保护管理的正确理念、科学方法与适用技术。本次培训分为两个部分。其中,室内授课环节共邀请吕舟、王玉伟、韩扬、汤羽扬、于冰、戴仕炳、焦占红、次立新等8位相关领域专家,以及国家文物局督察司岳志勇副司长、文保司考古处张凌处长和遗产处黄晓帆副调研员授课12讲,内容包括长城保护管理工作总体要求、长城文物执法、古遗址类长城保护及案例浅析、长城文物保护工程质量通病解析、英国哈德良长城案例阐释、司马台长城及喜峰口长城保护维修项目案例阐释、长城保护设计要求、中国文物古迹保护准则阐释以及我国城墙保护石灰工艺问题思考等。为了提高培训效果,本次培训设置了现场教学实训环节,邀请王玉伟、汤羽扬、次立新、张曼等4位专家,指导全体参训学员针对山海关长城北翼城段(含长城墙体300米、敌台3座)和102国道段(含长城墙体320米、敌台3座)两个尚未实施保护维修的明代砖石质长城段落,进行现场踏查调研、病害病因分析、分组讨论设计、演示文件制作、分组汇报演示等训练,使参训学员对文物保护维修项目勘察、分析、设计等环节有了直观理解,并加深参训人员对长城保护理念、保护方法、技术要求等的认识。从今日起,我们陆续将本次培训班的课程精华整理发布,以饕餮关心、爱护长城的各界人士。课程精华·壹:《中国文物古迹保护原则》上图:中国文物古迹保护准则(2015版)授课教师:清华大学建筑学院教授、清华大学国家遗产中心主任、中国古迹遗址保护协会副理事长吕舟教授。吕舟教授长期从事建筑历史教学、研究和国家重要文化遗产保护、保护规划编制等工作,曾担任国际文化财产保护及修复中心(ICCROM)理事,并作为国际古迹遗址理事会(ICOMOS)专家多次执行世界遗产申报项目文本审核、现场审查、反应性监测等工作。吕舟教授在授课吕舟教授结合国内各类型文化遗产保护案例,对《中国文物古迹保护准则》进行了深入阐释。首先,吕教授强调了《中国文物古迹保护准则》适用于从事文物古迹保护的一切人员,包括政府公务员和管理、研究、勘测、设计、施工、教育、传媒等职业。原则一 不改变原状的原则不改变原状:是文物古迹保护的要义。它意味着真实、完整地保护文物古迹在历史过程中形成的价值及体现这种价值的状态,有效地保护文物古迹的历史、文化环境,并通过保护延续相关的文化传统。这一原则的确定是基于我们对所要保护的文物古迹价值的基本判断。我们所要保护的对象是古代人艺术创作的作品,是历史发展的实物见证。对于它们的改变将使它们失去这种价值。上图:佛光寺梁上题记,对于辨别佛光寺年代具有重大意义不改变文物原状的原则可以包括保存现状和恢复原状两方面内容。必须保存现状的对象有八种,包括:古遗址,特别是尚留有较多人类活动遗迹的地面遗存;文物古迹群体的布局;文物古迹群中不同时期有价值的各个单体;文物古迹中不同时期有价值的各种构件和工艺手法;独立的和附属于建筑的艺术品的现存状态;经过重大自然灾害后遗留下有研究价值的残损状态;在重大历史事件中被损坏后有纪念价值的残损状态;没有重大变化的历史环境。上图:历史上对南禅寺外立面的恢复,在今天看来是值得商榷的上图:已变形、措置的文物或其部分属于可以恢复原状的类型原则二 真实性的原则真实性:是指文物古迹本身的材料、工艺、设计及其环境和它所反映的历史、文化、社会等相关信息的真实性。对文物古迹的保护就是保护这些信息及其来源的真实性。与文物古迹相关的文化传统的延续同样也是对真实性的保护。这一原则源于世界遗产保护。在1977年的《实施世界遗产公约的操作指南》就明确提出:被列入世界遗产名录的文化遗产项目除了要符合关于文化遗产的六条标准中的至少一条标准之外,还必须经过真实性的检验。真实性的检验包括设计、材料、工艺和所在地点环境。真实性不仅限于原始的形态和结构,也包括后期有价值的改变。上图:现仿宋吉州窑揭彩海水纹瓶虽与原物形似,但没有真实性可言,其价值自然无法与原物相比保护文物古迹真实性的原则是指在对文物古迹价值整体认识的基础上,以文物古迹物质遗存保护为基础,同时保护它所反映的文化特征及文化传统。这一原则包含了物质遗产和非物质遗产两个方面。它不仅适用于作为历史见证的古代遗址、古建筑等类型的文物古迹,而且对仍然保持着原有功能的历史文化名城、名镇、名村以及文化景观等类型的文物古迹的保护具有指导意义。真实性还体现在对已不存在的文物古迹不应重建。文物古迹经过修补、修复的部分应当可识别;所有修复工程和过程都应有详细的档案记录和永久的年代标志。上图:古建筑维修时对替换构件标注时间的做法,符合真实性保护和可识别性的原则,但标注方式需要进一步优化原则三 完整性的原则这一原则也源于世界遗产的保护。完整性:文物古迹的保护是对其价值、价值载体及其环境等体现文物古迹价值的各个要素的完整保护。文物古迹在历史演化过程中形成的包括各个时代特征、具有价值的物质遗存都应得到尊重。文物古迹具有多重价值。这些价值不仅体现在空间的维度上,如遗址或建筑遗存、 空间格局、街巷、自然或景观环境等的价值,也体现在时间的维度上,如文物古迹在存在的整个历史过程中产生和被赋予的价值。文物古迹保护区划应涵盖所有体现文物古迹价值的要素,其保护管理规定应足以消除周边活动对文物古迹及其环境产生的消极影响。 在考古遗址中需要注意对多层叠压、各时代遗存的记录和保护。规划中对考古遗址可能分布区的划定,体现了对文物古迹完整性的保护。上图:成都东华门考古遗址的完整性原则四 最低限度原则最低限度干预:应当把干预限制在保证文物古迹安全的程度上,为减少对文物古迹的干预,加强文物古迹预防性保护。对文物古迹的保护是对其生命过程的干预和存在状况的改变。采用的保护措施,应以延续现状,缓解损伤为主要目标。这种干预应当限制在保证文物古迹安全的限度上,避免过度干预造成对文物古迹价值和历史、文化信息的改变。上图:对塔体采取加建大体量“保护棚”的思路,是否满足最低程度干预的要求?作为历史、文化遗存,文物古迹需要不断的保养、保护。任何保护措施都应为以后的保养、保护留有余地。凡是近期没有重大危险的部分,除日常保养以外不应进行更多的干预。必须干预时,附加的手段应只用在最必要部分。原则五 保护文化传统的原则保护文化传统:当文物古迹与某种文化传统相关联,文物古迹的价值又取决于这种文化传统的延续时,保护文物古迹的同时应考虑对这种文化传统的保护。保护文物古迹,也是保护其反映的文化多样性。文物古迹可能是举行传统活动的场所,或与特定的生产、生活方式或非物质文化遗产相关。这些文化传统,生产、生活方式, 非物质文化遗产也是文物古迹价值的重要的组成部分。对文物古迹的保护同时也是对这些传统文化、生产、生活方式和非物质文化遗产的延续。对文物古迹的保护应当促进这些传统活动、生产、生活方式和非物质文化遗产适应当代生活的发展并保持活力。上图:生产、生活方式等文化传统或非物质文化遗产也是文物古迹价值的重要组成部分原则六 使用恰当技术的原则使用恰当的保护技术:应当使用经检验有利于文物古迹长期保存的成熟技术,文物古迹原有的技术和材料应当保护。对原有科学的、利于文物古迹长期保护的传统工艺应当传承。科技的发展不断为文物古迹的保护提供新的可能性。由于文物古迹的不可再生性,新技术必须经过前期试验,包括一定周期的现场试验,证明其对文物古迹无害,确实能够解决所需解决的问题,才能使用。增补和加固的部分应当可以识别,并记入档案。上图:不当的修缮技术可能对文物本体造成直接破坏运用于文物古迹的保护技术措施应不妨碍以后进一步的保护,应尽可能采用具有可逆性的保护措施,以便有更好的技术措施时,可以撤销以前的技术措施而不对文物古迹本体及其价值造成损失。原则七 防灾减灾的原则防灾减灾:灾害是造成文物古迹破坏的重要原因,应及时认识并消除可能引发灾害的危险因素,预防灾害的发生。要充分评估各类灾害对文物古迹和人员可能造成的危害,制定应对突发灾害的应急预案,把灾害发生后可能出现的损失减到最低程度。对相关人员进行应急预案培训。预防是指在灾害发生之前,根据专业机构对可能发生的灾害进行的评估及相关的专项设计,采取必要措施,消除潜在威胁,如清除或加固危岩、滑坡体等;对文物古迹进行加固、防护,避免或减轻自然灾害或次生灾害对文物古迹可能造成的破坏;完善必要的预防性设施,如防雷、防火设施。对于可能由于人类活动引发的灾害,则应通过建立和落实相关规章制度,完善监控措施,加强教育,避免或及时制止人为破坏。文物古迹管理者应制定应对灾害的预案。相关人员,无论是文物古迹保护管理人员,周围社区的居民,或是进入文物古迹参观的游客,都应了解预案的相关内容, 并定期进行应急预案的演练。上图:自然灾害对文物的破坏通过对以上七个原则的阐释,吕舟教授得出保护的理想范式:遗产价值得到完整保护;拥有浓郁的历史氛围;以及遗产与当代人类生活的相融合。最后,吕舟教授强调:文物保护是一项历史责任;文物保护的基本原则是保护好文物本体和相关环境;文物很脆弱,既要视若珍宝,又要敬而远之;文物的理想状态是既健康、活跃,又保有历史的沧桑面貌;文物保护是一件专业工作,更是一件需要社会积极参与的工作;文物的利用必须建立在不减损文物价值的可持续的基础上。

-

-

-

- 2018-09-04 中国遗产

国家文物局2018年砖石质长城保护管理培训班在秦皇岛市山海关区举行

为进一步提升明代砖石质长城保护理念、规范项目管理、提高保护水平和工程质量,由国家文物局主办、秦皇岛市山海关区文物局承办的“国家文物局2018年砖石质长城保护管理培训班”,于9月3日上午在山海关区正式开班。国家文物局、河北省文物局、秦皇岛市文化广电新闻出版(版权)局、山海关区政府、秦皇岛市山海关区文物局代表出席开班仪式。 明代砖石质长城是我国长城的典型代表,也是长城保护工作的重点,其保护状况受到社会各界广泛关注。近期辽宁、山西等地出现明长城墙体、关隘、敌台修缮不当,部分修缮后的墙体、敌台发生坍塌等事件,再一次为长城保护工作敲响了警钟。国家文物局举办此次砖石质长城保护管理培训班,是为扭转明代砖石质长城保护不利局面的重要举措之一。 本次培训班邀请了吕舟、王玉伟、韩扬、汤羽扬、于冰、戴仕炳、焦占红、次立新等长期从事文化遗产理论研究、保护实践和长城保护的专家、学者,以及国家文物局相关司室负责人授课,向学员深入讲解我国文物古迹保护理念、文物保护相关法律法规、文物执法要求与案例、长城保护目标原则和技术手段、长城保护修缮工程管理总体要求、国内外长城保护优秀案例等内容。为强化教学成果,培训班专门组织了现场调研和教学实训课程,对山海关部分未修缮长城点段进行现场调研和保护利用模拟设计,加深参训学员对保护维修理念、相关工作流程、基本技术手段、质量控制要求等的理解和灵活运用的能力。 培训班为期6天,共有来自北京、天津、河北、辽宁、山西、陕西等6省(直辖市)近80名基层文物部门负责人参加培训。

-

搜索SEARCH

CHINESE NATIONAL COMMITTEE FOR THE INTERNATIONAL

COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES

COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES